前のページに戻る⇒

まとめの図

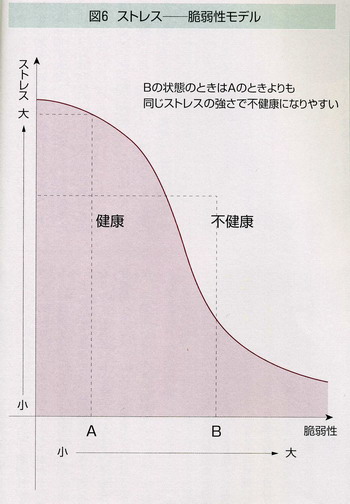

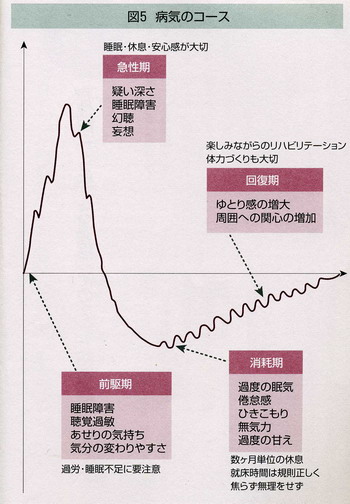

発病の急性期、そしてその後に来る、消耗期、そして回復期となります。そして再発すると、これが繰り返されます。左の図はストレスと脆弱性の関係図です。ストレスに対する抵抗力が高まると、ストレスが高い状態の中でも健康を保てることがわかります。ストレスに対する抵抗力が弱いと、わすかなストレスでも健康を害することになります。

左の図では、急性期のあとの消耗期、回復期は、グラフで言うB地点に近い状態ということができます。つまり急性期にエネルギーを消耗してしまったあとなので自分を守るための力が弱く、ストレスに耐えられる力も弱い状態です。

特に消耗期は繭の中にでもいるかのように閉じこもり、睡眠をとりながらエネルギーを蓄えているわけです。まだまだ脆弱さがあるわけです。これを理解したうえで、どれくらいのストレスに耐えられるかを計りながら、少しずつストレス耐性を高めていけるように工夫しましょう。エネルギーが蓄えられると脆弱性は小さくなってB地点からA地点に次第に移動して行きます。見た目や本人の意思や言動とストレス耐性は平行しません。強くなったように思えても、まだまだ回復期には脆さがあります。本人の願いや挑戦したい気持ちもあるでしょうが、症状は患者さんのストーリー、どんなストレスに対して弱さがあるか、それを見極め、小出しにテストしながら、実際のストレスに対する脆弱性を確かめていきましょう。

くれぐれもテストすることで、逆戻りさせてしまわないように注意が肝心です。脆弱性は急に現れます。

今までOKだったのに何かがきっかけで、急に後戻りしてしまうことがあります。特徴は過覚醒になり、自分があいまいになり、不安や、恐れや、何かの考えに入り込んでしまい、本人と交信ができなくなります。その時はストレスをその人の脆弱性以下に引き下げる工夫をしましょう。言い聞かせようとしたり、怒ったり、無理やり寝せようとしたり、感情を荒げてはなりません。相手は鏡のように反射します。穏やかに本人の話に耳を傾け、肯定する態度をしめし、認めているよ!・・・「あなたが状況をコントロールしているよ」と、わからせて安心させてあげましょう。不安を感知した脳の扁桃核が「防御」体制を指令し、体も脳も、心も防御体制に入っています。過去の感情体験を記憶し、似たような状況が起こると、過去の体験から危険が迫っていると、判断し、危険から守る為に防御指令を発します。だからこそ警戒を解いて、リラックスさせる工夫が大切です。その時、本人はあせっています。あわてています。そして何か頑張ろうとしています。落着いて話が聞ける段階になったら、「あせっていたでしょ、あわてていたでしょ、なにかがんばろうとしていたでしょ?」と尋ねれば、たいてい「はい」と答えるでしょう。そしたらよく頭にはいるようにに、思い起こさせてください。「あなたの病気の薬はあせらない、あわてない、あきらめない、がんばらない!」だよと!Key Wordsです。