急性期から癒える過程と消耗期 ←前のページに戻る 統合失調症Homeに戻る⇒

消耗期はエネルギーを蓄えようとしているとき

「病み上がり」はどのような病気にもあることです。それと同じで消耗した分だけ活動のために費やすエネルギーの量は落ち、脳や体の活動の鈍い時期がしばらく続きます。(二日酔いのぼうっとしてふらふらしてあいまいな感覚ががいつまでも続いた感じ。)

一般に神経系の回復するスピードはとても緩やかなのが特徴です。一年で回復すればしめたもの。うまく行っても二、三年は回復の過程がゆっくり続いていると考えていいかと思います。そこで当人も家族もそれなりの生活のコツを学ぶことで、消耗期を上手に過ごすことが大切です。そのためにあなたもゆっくり構えられるように心の力をつけましょう。それは筋肉の力と違います。あきらめない、あせらないです。「祈り」はあなたの心にゆとりをもたらします。それは期待を表します。その期待が信仰です。そして信仰は現実となります。なぜなら信じるものには期待が失望に終らないからです。信仰は目には見えませんが、あなたが手にした契約書のようなものです。

契約書の内容を疑う人はいません。それが果たされると知っているからです。あなたはその契約書を手にしているのです。状況は良くなるという!忘れないで下さい。この心の契約書を。

「消耗期に良く眠っていることは良いこと」

消耗期の特徴は、「第一」に良く眠ることです」睡眠をとることで神経の消耗から回復する作業が行われています。

夜眠って朝寝もして、なおかつ昼からも眠れるのです。食べている以外は寝ています。それが回復の時間です。どうしてそんなに眠れるのと思うくらいよく寝ます。

当人が「ぐっすり眠れた」感覚があると、回復の滑り出しは順調と言えます。

「根気が無く、疲れやすい時期があります。」

特徴の「第二」は疲れやすく、眠気や体のだるさが、大きいので、根気や集中力がなく、倦怠感が強いなどの症状を呈することです。憂鬱な気持ちを伴うこともあります。

これらはエネルギーのレベルが低くなったときの一種の生理現象といえます。

「きっと時が解決してくれるよ」と待つ姿勢を当人に示してください。これも信仰の行為です。

そしてしばしば甘えん坊になることもあります。どうも人はエネルギーのレベルが下がると子どもになるようです。

1、過眠の傾向がある。⇒朝寝は大目に見る。

2、疲れやすく、根気がない、気力がない。⇒エネルギーをためているのです。

3、ときには甘えが強く出て、家族のそばにいたがる。⇒ほどほどに甘えさせてもらえると安心するものです。

4、間食が増え終始何かを食べているような時もあります。⇒回復の時期は、かなり食が進みます。口がさみしいということもあります。

5、積極的に動くのはむずかしい。⇒受身的な生活になります。「言われればやる」でもまずは上出来です。この時期、何が欲しいかできるだけ聞いてあげましょう。そしてそれを満たしてあげることで、自分の欲求を伝え、それが満たされる喜びを体験させましょう。そこから自主性が芽生えてきます。自分で選んで考え、行動したらほめてあげましょう。「調子よくなったね」と!

「心の戦士へのお願い!」

このために自分なりの信仰の姿勢を考えてみてください。怒りたいところで、ぐっと抑えてみる。そうするなら以前よりうまく行くだろう!そういう姿勢も信仰の姿勢です。何か言いたくなったら、ぐっとこらえて、そのストレスを消すのにコーヒーショップで気晴らしをする!それも信仰です。その内にそれがうまく働くことを知るはずです。一番の恐れは、「もしや再発では!」と後戻りすることです。この病気は波のようにやってきます。引いては戻り、引いては戻りします。波を見てしまうと、こちらまで引き込まれてしまいます。そのための自分自身のためのストレス解消や、セルフカウンセリングが大切です。どのように前向きな思いでいられるか、人それぞれ方法があります。アルコールに頼ったり、なにかに依存するようになることは、あなた自身も病気にしてしまいます。健康的で建設的な方法を自分なりに見つけてみましょう。判断の鍵は、それはあなたを「成長させるか!」です。一時的な気休めでなく、その後に心のエネルギーを高めてくれるかです。

参考まで聖書的観点から

参考まで聖書的観点から

さあここで回復に、2、3年っと聞いて、がっかりしないで下さい。ここでそう思ったら、もう土俵の外にいます。さあ長い目で見てみましょう。受験を失敗して2浪も3浪もする人もいます。でも卒業したとき、それを悔やむでしょうか、むしろその浪人時代が自分に益だったと知るでしょう。それは速さの問題ではありません。一日一日牛の歩みでしょうが、中身が濃ければ貴重な2、3年になります。それが信仰です。ゆっくりと構える、それが信仰です。目に「見えぬゆっくり」の法則にのっかることです。そして水が海に流れ入るように、すべてが治まるのだと、知ることです。信仰とはまだ見ていない事実を確認することです。時間的にまだ起こっていませんが、時が来たら起こると知ることです。東京行きの切符を手にしています。あなたはまだ東京にはいませんが、その日のその切符に記された時間に列車に乗り、そして到着時間には確実に東京にいる事を知っています。とっても現実的なことです。まだそのことは起こっていませんが、それが起こり、現実になることを今知るっています。それが希望です。さあ、あなたの愛する人のために、その信仰を持ちましょう。この辛苦は今このときのもの、それは私たちを成長させ、人生をどういうわけかさらに豊かにしてしまう宝石なのです。もちろんこの世の常識では考えられないことですが、信仰ではそうなるのです。

さあその人のために信仰を持ちましょう。これが何よりの癒しの膏薬です。

そして祈りは、その人の心にプラスのエネルギーを送ることになります。その人の心はラジオの受信機のようです。統合失調症は受信機がこわれて、何でも受信してしまっている状態です。祈りはそこに強い電波を送ることです。そのうるさい雑音の中に唯一ポジティブな創造的な音楽番組を放送してあげるようなものです。それも高音質の綺麗な音楽を・・・・その他のあらゆる周波数からの電波はその快い音楽にかき消されて、その人の壊れたチューナーでも良いことに耳を傾けるのを助けてくれます。それが祈りです。愛する人にプラスエネルギーを送る行為です。・・・・・心の姿勢は確かに相手に伝わります。それは自分の表情にも表れます。相手の反応に敏感な当人に心配していないよ!気にしていないよ、リラックスしてと、祈りの行為によってその雰囲気があなたの表情や行動に反映されるのです。祈りは理屈ぬきで割に合います。

究極の解決策「主にあって休息すること」へ関心がある方へ⇒

「回復期は元来の健康な部分が顔をのぞかせてくる時期です。」

季節の移り変わりに似ています。冬が終り、地面から新芽が出てくる、春への移行です。

回復の過程はこのような患者さんの健康な力がうまく生かせるように、邪魔しないように、みんなで導く過程と言えます。

消耗期が過ぎる頃になると、当人の健康な力はそろりそろりと活動範囲をひろげるという形で伸びて行きます。たとえば、何もしなかった人が少しテレビを続けて見ていられたり、CDを聞いていられるようになります。次第にドラマや映画も続けてみられるようになります。そして散歩や買い物、また会話ができる相手の数も増えて行きます。

「自分の好きなことからやりはじめるのは自然な流れです。」

期待が現実をうわまってしまわないように気を付け、ひとつひとつ「これは大丈夫」「あれも大丈夫」と確かめつつ増やして行くのは、回復を順調にするコツです。期待することより一段下のことを目指しましょう。無理なく、楽しく、自信を与えるです。

「気持ちに「ゆとり」がありますか?」

この時期に気持ちに「ゆとり」と呼べるものがあることは大切です。

「最近気持ちにゆとりが出てきた?」そう私は聞いています。「ある」と答えたら、「良かったじゃない、元気になってんだね」と一緒によろこんであげます。そしてそのために休み上手になるように助けてあげてください。充分休めると心のエネルギーも高まり、感情や表情が戻ってきます。それは家族にも小さな喜びです。ゆとりがでてきたら、その感覚を心に焼きつけ、自信を持ち、またダウンしても休めばまたああなれると希望の元にしましょう。そしてゆとりが出てくるまでの日数を覚えておきましょう。そうするとダウンと回復のサイクルがわかってきて、予想が立てやすいです。

まとめの図

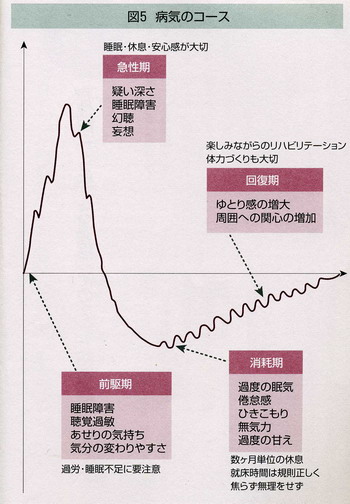

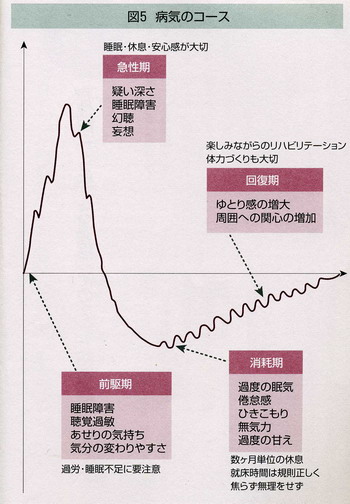

発病の急性期、そしてその後に来る、消耗期、そして回復期となります。そして再発すると、これが繰り返されます。

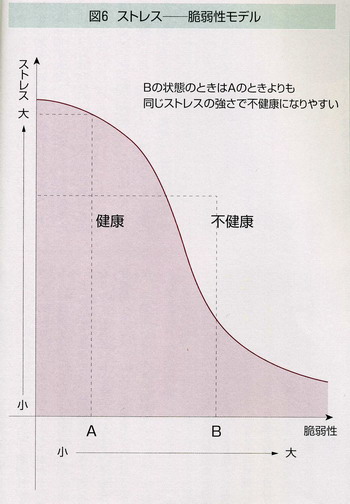

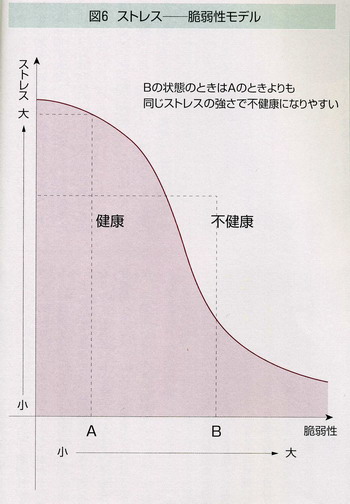

上左の図はストレスと脆弱性の関係図です。ストレスに対する抵抗力が高まると、ストレスが高い状態の中でも健康を保てることがわかります。ストレスに対する抵抗力が弱いと、わずかなストレスでも健康を害することになります。

左の図では、急性期のあとの消耗期、回復期は、グラフで言うB地点に近い状態ということができます。つまり急性期にエネルギーを消耗してしまったあとなので自分を守るための力が弱く、ストレスに耐えられる力も弱い状態です。

特に消耗期は繭の中にでもいるかのように閉じこもり、睡眠をとりながらエネルギーを蓄えているわけです。まだまだ脆弱さがあるわけです。これを理解したうえで、どれくらいのストレスに耐えられるかを計りながら、少しずつストレス耐性を高めていけるように工夫しましょう。エネルギーが蓄えられると脆弱性は小さくなってB地点からA地点に次第に移動して行きます。

しかし見た目や本人の意思や言動とストレス耐性は平行しません。強くなったように思えても、まだまだ回復期には脆さがあります。本人の願いや挑戦したい気持ちもあるでしょうが、症状は患者さんのストーリー、どんなストレスに対して弱さがあるか、それを見極め、小出しにテストしながら、実際のストレスに対する脆弱性を確かめていきましょう。くれぐれもテストすることで、逆戻りさせてしまわないように注意が肝心です。

脆弱性は急に現れます。今までOKだったのに何かがきっかけで、急に後戻りしてしまうことがあります。特徴は過覚醒になり、自分があいまいになり、不安や、恐れや、何かの考えに入り込んでしまい、本人と交信ができなくなります。その時はストレスをその人の脆弱性以下に引き下げる工夫をしましょう。言い聞かせようとしたり、怒ったり、無理やり寝せようとしたり、感情を荒げてはなりません。相手は鏡のように反射します。穏やかに本人の話に耳を傾け、肯定する態度をしめし、「認めているよ!・・・あなたが状況をコントロールしているよ・・・・わたしはあせっていなから」と、わからせて安心させてあげましょう。不安を感知した脳の扁桃核が「防御」体制を指令し、体も脳も、心も防御体制に入っています。過去の感情体験を記憶し、似たような状況が起こると、過去の体験から危険が迫っていると、判断し、危険から守る為に防御指令を発します。だからこそ警戒を解いて、リラックスさせる工夫が大切です。その時、本人はあせっています。あわてています。そして何か頑張ろうとしています。落着いて話が聞ける段階になったら、「あせっていたでしょ、あわてていたでしょ、なにかがんばろうとしていたでしょ?」と尋ねれば、たいてい「はい」と答えるでしょう。そしたらよく頭にはいるようにに、思い起こさせてください。「あなたの病気の薬はあせらない、あわてない、あきらめない、がんばらない!」だよと!Key Wordsです。

「ストレスと再発」

〇患者さんや家族にとって再発の繰り返しは、辛いことの一つです。「せっかく良くなってもぶり返しの心配がある」とか「再発を繰り返しているうちにひとりで生活する能力が失われてくる気がする」といったつらさを多く聞きます。再発防止には工夫がいります。統合失調症は再発予防のための工夫が必要な慢性の病気です。

ストレスに弱い時期というのがあります。急性期の後の消耗期や回復期は、急性期にエネルギーを消耗してしまったあとなので自分を守るための力が弱く、ストレスに耐える力も弱いです。特に消耗期は繭の中にでもいるかのように閉じこもり、睡眠をとりながらエネルギーを蓄えているわけで、まだまだ脆さがあります。言いかえれば、休息期や回復期の急ぎすぎる頑張りや努力は、再発を引起しかねないのです。よく言われるのは「あせり」からの就労や就学への挑戦は気をつけたほうがいいでしょう。エネルギーが蓄えられるとその人の脆弱性は小さくなり、ストレスへの耐性が強くなります。(上の図左参照)

〇ストレスに強くなるよう工夫ができます。様子を見て、何に強いか観察し、少しづつテストしながら、試して自信をつけてあげましょう。今までできなかったことができたら、ほめてあげましょう。ほめてはよろこび、またほめてはよろこぶです。

〇少量の薬でも神経伝達物質の流れの調節に役立っているのであろうといわれています。実際、すっかりよくなってからでも適量の薬を使うのと使わないのとでは、その後の再発率が三倍も四倍も違います。

「ストレスの正体」

☆どんなことがらがストレスとなるのしょう。それは千差万別です。しかし統合失調症の再発といった現象に「ストレスが高い」と呼ばれる状態がかなり影響を与えていることもまた事実です。

☆急なストレスにはこのように対処しましょう。

ストレスには二通り

①環境の急な変化

一般にハプニングとか不意打ちは人の心をゆさぶります。急な出来事で切羽詰った気持ちや、どうしていいかわからないといった心境に追い込まれることが、人の心のエネルギーを消耗させるのでしょう。特に統合失調症にかかって神経が「脆弱」な状態に陥っているときは、小さなハプニングでも心にとっては大きなゆさぶりとなるようです。このような揺さぶりは体も巻き込みます。例えば眠れなくなったり、食欲が減ったり、頭痛や吐き気などの症状を呈することもあります。復学や復職などのハプニングが生じやすい時には、前もって心の準備に時間をかけることが大切です。「駄目でもともとの」気持ちぐらいで。

ハプニングが起こり、動揺しているときは、こちらは振りでも落着きましょう。「心配していないよ、何も起こっていないよ!」と表情と言動から伝えましょう。もう理屈や説明は通じません。ただ状況を肯定的な言葉にして、何度も伝え、安心のメッセージを伝えましょう。そして「私は心配していないし、あなたがおかしいと思っていないよ。今、頭の中がごちゃごちゃで何がなんだかわからないんだよね。つらいね!」とその場の気持ちを言葉にして共感を示してください。決して、こっちもパニックにならない、これが秘訣です。後は忍耐、落着くまで信頼し、信仰の内(余計な心配はしないで)に待ちましょう。それはうまく働きます。

そして頭痛や倦怠感など体に出た症状を軽視しないで大切にすることも意味があります。なぜなら、体が症状を出すときは、何かバランスの崩れがあるわけで、これらの症状は「危険!引き返せ」という信号とも言えるからです。

②慢性のストレス

職場や家族の人々がイライラしてとげとげしい雰囲気であるというのがその一例です。

ひとりのイライラや心配のしすぎは決して一人だけのことではなく、お互いの会話のなかで人に伝染していき、その場にいる人みんなに影響を与えるわけです。このイライラの種は病気について専門的な知識が無い、看病の時間が無い、経済的に苦しいなど気持ちを不安にしている場合があります。かなりの部分、家族自身が自分らしく、のびのびと生活できなくなっていることにあるわけです。

家族自身のストレスを和らげることを考えて見ましょう。

あなたのための休憩室へ⇒

あなたのための休憩室へ⇒

次ページ長期予後、薬、リハビリについてのページへ⇒

次ページ長期予後、薬、リハビリについてのページへ⇒

統合失調症Homeに戻る⇒