〇精神疾患の一つで、不治の怖い病気ではありません。

〇薬によって治療可能です。

〇最近は入院(治療)だけでなく通院で治療可能な場合もあります。

○発症にいたる一般的な経緯

日常生活におけるありふれたストレス

↓

生まれながらの要因:ストレスに対するもろさと、神経の繊細さなど+環境

↓

扁桃体が傷付き脳内の神経伝達物質ドーパミンの異常と過剰な働きが起こる

↓

発症(幻聴、幻覚、妄想など)*幻聴、幻覚、妄想がない統合失調症もあります。

御家族に理解していただきたいこと:この病気は複雑な要因が絡み合って発病します。育て方や家庭環境が原因で病気になるわけではありません。最近では心の病気ではなく、神経伝達物質の伝達がうまく働かない、脳の機能障害という見方もあります。

統合失調症って何!

それは自分というものがあいまいになることです。脳内の神経伝達物質(ドーパミン等)のバランスが悪くなる(もともとバランスを崩しやすい脳の性質を持っていた人、発症しやすい性格傾向がある人)

↓

心にゆとりが無くなる⇒怒りっぽくなる⇒不穏興奮状態

↓

神経過敏になる⇒周囲が気になる(関係妄想)、被害妄想

*ゆとりがなくなると、過敏になり、人の表情が気になり始めます。それが不安と恐怖に逆転します。そして自己防衛になります。人格が落ちてきます。そして自分をまとめる力が(統合する力)が失調します。ストレス解消のバランスが無くなっていきます。

*幻聴はほとんど自分の考えで、それは自分だという壁がしっかりしていないことから起こります。または幻覚、妄想も同じですが、過去の体験から無意識の世界に書き付けられた記憶だとも言われています。または次元を超えて存在するものを知覚できる能力ともいわれています。その原因や発症のシステムは現代の医学では解明されていません。リハビリではその人の個性として受け止めてあげることが勧められています。

病気になりやすい性格(病前性格の特徴)

☆対人関係に非常に敏感 対人緊張が強い

☆他人との距離感が不安定 ⇒ ⇒⇒ 対人関係における不安を生みやすい

☆もともと内閉的な傾向が強い 自分と他人の区別がつきにくくなる。(自分と同じ事を相手

も思っていると考えてしまう。)⇒被害者妄想

空想的な世界に浸りやすくなる。

統合失調症の心理機制

自分というものがあいまいになっている⇒自分の不安や考えを自分のものと認識しにくい⇒自分の不安=まわりも不安、これが苦しみの元です⇒あの人(親、友人、兄弟、周りの人)が私をきらいだから、私はこのように苦しんでいる、としてしまう。

あるいは自分が感じていることを相手も同じように感じていると思い込んでしまう。自分の不安や葛藤を他人も自分と同じように自分に対して持っていると思ってしまう。(投影)⇒解決法:それはその人のもので自分とは違うとすることで内面の葛藤に自分が直面しなくてすむ。客観化で自己負担が減ってとりあえず楽になる。説得は困難です。落着くまでまちましょう。そして不安を聞いてあげましょう。聞いてもらっている、それが落着きにつながり、「私は心配していないよ」と姿勢と行動で伝えましょう。

つまりあまりにも他を意識しすぎ、モラルが常に・・すべき・・すべき・・と理性が感情を強制しゆとりがなくなる。モラルが理性を押さえつけ、それが巨大なストレスとなる、それが統合失調症です。

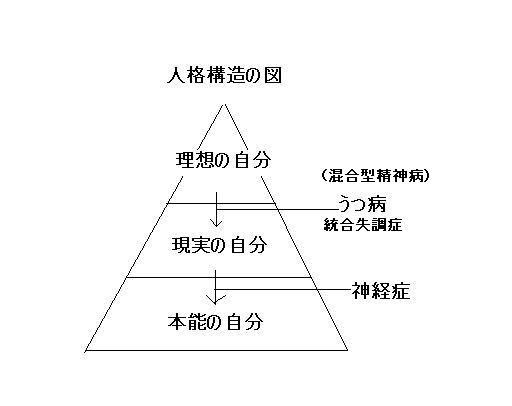

下の人格構造図を参照

バランスを崩す原因:まじめな理想を求める心が、理想に現実の自分を近づけようと、バランスが崩れ、現実の自分、感情、生理を無視して、無理やりコントロールしようとしている。それが大きな心と脳の負担、ストレスとなる。それが脳細胞の伝達物質のバランスを崩して、いろいろな症状が出てくる。統合失調症は他を責める他罰的、うつ病は自分を責める自罰的傾向。ただし統合失調症の陰性症状にはうつと似た状態になることがある。このとき自己を責め最悪の場合は自殺にまでおよぶので、注意が必要。恐れる必要はないが、バランスが崩れていることを、理解し、常に、こころのサインに目をとめ、注意しましょう。統合失調症からうつ病にもなります。このような陰性症状に発展しないように、周りの人がサポートしましょう。当事者と同じように、そのまわりでサポートする人にとってもこころの重荷です。いかにそれを背負い、息切れしないように、前向きに歩いていくか、こころの持ちようです。がんばる必要はありません。あせらず、あきらめず、あわてず!です。そして人生の成功失敗を考えるのを止めましょう。それは頭の中の思い込みです。まさに今このときこそ、真の幸せや人生の意味を取り戻し、そして世間一般の呪縛的な価値観から開放され、人間らしく生きる機会ととらえましょう。当事者のことを心から思ってのことでしょうか、それともあなたのことを思ってのことでしょうか。目線を変えてみましょう。あなたのためにいろいろ悩み、重荷を負っているなら、それは軽くなりません。しかし当事者のことを思えば、それは軽くなります。決して自分と当事者を重ねることがないように、お勧めします。(聖書の福音書は参考になります。)

心の戦士、戦い控:一番の助けはあなたが不安を持たないように振舞うことです。そして沢山ほめてあげることです。何がその人を引き下げるスイッチとなる言葉か行動かを知ることです。「あなたはそれでいいのよ、何にもおかしくないし、誰も心配していないよ!」と体からメッセージを伝えることです。そして「頭の中が止まらないのね、辛いよね!」と声をかけて、ほっておいてあげることです。そして心で祈ってください。平安がありますようにと!その思いは伝わり働きます。(あくまでも私の体験です。)

終わりのない戦い!一進一退!しかしゆっくりでも前進あれば、それでよしと喜びましょう。そしてあなた自身もストレスをため込まないように、ストレス解消法を見つけましょう。秘訣はひとりで背負い込まないです。当事者とあなたとの二人三脚、当事者もあなたを理解できます。「私にもお休み頂戴と!」時間がたてばそんな余裕もでます。それが当事者のまたあなた自信や心の成長ともなります。気長にゆっくりと!あせらないでください。人生は長いのです。

コミュニケーションの工夫のページへ⇒

予後のサポートとリハビリのページへジャンプ⇒

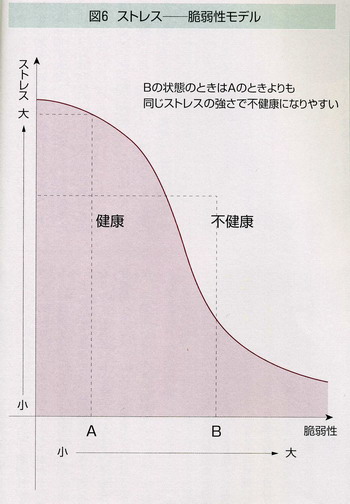

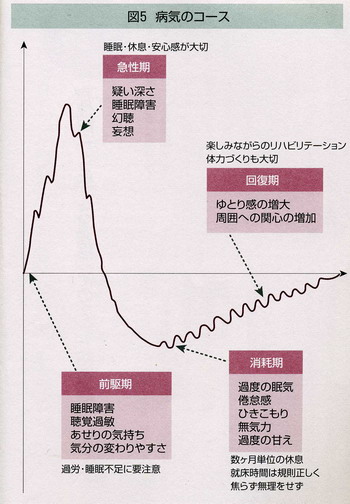

上の図は発病と回復の過程の図です。これを頭に入れて、次のページに進んでください。

発病の急性期、そしてその後に来る、消耗期、そして回復期となります。そして再発すると、これが繰り返されます。左の図はストレスと脆弱性の関係図です。ストレスに対する抵抗力が高まると、ストレスが高い状態の中でも健康を保てることがわかります。ストレスに対する抵抗力が弱いと、わずかなストレスでも健康を害することになります。左の図では、急性期のあとの消耗期、回復期は、グラフで言うB地点に近い状態ということができます。つまり急性期にエネルギーを消耗してしまったあとなので自分を守るための力が弱く、ストレスに耐えられる力も弱い状態です。特に消耗期は繭の中にでもいるかのように閉じこもり、睡眠をとりながらエネルギーを蓄えているわけです。まだまだ脆弱さがあるわけです。このとき、負える以上の大きなストレスがかかると再発することになります。BモデルからAモデルへの訓練がリハビリまた治療といえます。波は何度もやってきます。その度に同じサイクルを繰り返し、徐々に回復して行きます。

なかなか眠れない、これが一番最初のサインです。

このことに神経質になる必要はありませんが、軽く受け止めることなく、立ち止まり考えてみましょう。

そしてよく眠れるように、自分に合ったあるいはその人に合った改善策を見つけて見ましょう。

追記

統合失調症は、以前は慢性疾患といわれ、薬も一生飲むもの、気長に治療を、病気と友達に、病気と上手に付き 合おう、などという話になっていました。しかしそれは 錯覚です。なぜかといえば、本当によくなった人は病院 に通わなくなるから、医師の前からいなくなっているのです。1度は具合が悪くなって入院しても、退院後はそのまま普通に暮らしている人が4分の1くらいはいます。 予後が悪いと決め付けることはないのです

いままで精神の世界は「ドーパミン仮説」で全て語られると思っていましたが、慢性期の意欲低下・感情表現の低下は、ドーパミン仮説では説明できないのです。脳の前頭葉あたりの神経のネッ

トワークの問題ではないかといわれています。社会機能 の低下も、前頭葉の働きに問題が出ているのではないか

と推測されます。情報過多にならないように気をつけ、当事者一人一人にあったケア−があります。それを二人三脚で一歩一歩確かめながら見つけていくのが良いと思います。なんと言っても決定的な原因や病理についてはまだ不明です。ただ一つ、「愛」が答えであることだけは確かな事実です。

さらに詳しく知るために次のページへ⇒「さらに統合失調症を知るために!」

さらに4ページの資料が続きます。ぜひ全部読んでください。そこに答えが必ず見つかります。

統合失調症は脳内情報伝達物質ドーパミンのバランスが崩れたもの。

うつ病はセレトニンです。

統合失調症も理想の自分が現実の自分を抑圧するということでうつと同じです。統合失調症の中でその症状としてうつ症状があることもありますが、うつ病と同じです。扁桃体(核)に統合失調症の傷が付くとうつから統合失調にはなります。理想の自分が現実の自分を抑えつけます。それがマイナスのエネルギーとなりうっ積します。それが「すべき、すべき」という習慣になってしまいます。このストレスが脳内の伝達物質ドーパミン、セレトニン両方のバランスを崩します。

↓が押さえつける力

神経症も同じ。現実の自分がプライドで本能の欲求を抑えつける。自分を理想の自分にするために、さまざまな悪と思い込んでいる欲望を抑えて、我慢する。