�N�a�A���a�A�_�o�ǂ��ĉ��I

�N�a�A���a���ĉ��H

���a�E�E�E�C�����ɒ[�ɗJ�T�ňӗ~���Ȃ��Ȃ�A

�@�@�@�@�@�@���퐶���Ɏx��𗈂����S�̕a�C

�N�a�E�E�E�E�C�����ɒ[�ɐ���₩�ŁA���C������

�@�@�@�@�@�@�s������E���Ă��܂��A���͂ւ̊���

�@�@�@�@�@�@�������ăg���u���ɂȂ�A���퐶���Ɏx��

�@�@�@�@�@�@���������a�C

���S�����i�X�g���X�j�̂��̂̓J�E���Z�����O��

���]�i�Z���g�j���ُ̈��j�͖�Ŏ��ÁI

�N���a�͂Ȃ��A�ǂ̂悤�ɂ��ċN����̂�

����͂��ׂ��s���������ł��B���ꂪ������

�G���̂���ꏝ�����܂��B

�N���a�ɂȂ�₷�����i

�Z�{���ʁA�܂��߁A�M�����₷���A�������厖

�Z���z���������x�z���Ă���B�i���}�Q�Ɓj

�Z���ȕ]�����Ⴂ�X��

���������������A�����ŃR���g���[�����悤��

����l�͂��ɂȂ�₷���B

���ׂ��A���ׂ��A���ׂ�

������

���z�̎�������傷��

��

�u���ׂ��v�ƂȂ�

��

�w�͂ʼn������悤�Ƃ���

��

�������ł��Ȃ�

��

���z��

��

���a

�ˌ����Ɩ{�\���������Ă�����B������

�˖{�\��}���Ă��錻���ɓK�����悤�Ƃ���(�����j

�˓����I�{�\�̂܂܂̗~��

���a�ɂȂ���̔F�m�̘c��

���a�ɂȂ���ɂ͓����I�ȍl�����A�������̃p�^�[��������܂��B

�@�S�Ă������̎v�l�A���ׂ��v�l�B�l���i�l�̌��t���l�I�Ɏ~�߂Ă��܂��C�S�̃t�B���^�[�i�Ό��j�D�}�C�i�X���v�l�i���ł��������j�E�g����߂Ɖߏ��]���G��ʉ��̂������i����͂����ȂƂ����l���j�H���_�̔��I����I���ߕt���i�v�����݂������j

�}����Ԃ̌`��

�Z���l�̗��z�I�ȂƂ���������Ɏ������S���K���������B

�@�����̗��z�̐l�ɂȂ낤�Ƃ����v�����ƂĂ������B

�@�@�@��

�Z���z�̎�������傷��B�i���܂�ɂ������S���傫���Ȃ�j

�@�@�@��

�Z���z�ƌ����̊ԂŊ����������₷���Ȃ�B

�@�@�@��

�Z�敾���ĐS�I�G�l���M�[���ቺ���Ă���

�@�@�@��

���C���킩�Ȃ��A�W���͂��ቺ����B����Ȃ����悭�悷��i�}����ԁj

�N��Ԃ́H

�Z���z�Ɏ������Č����Ɗ���

�Z���ȕ]�����Ⴂ�@�����ˌ֑�I�ɂȂ邱�ƂŁA�Ⴂ���ȕ]����s�������z���悤�Ƃ���K��

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���M���Ȃ�����A��������܂������߂Ɏ�����傫��������j

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�敾���ăG�l���M�[���ቺ�����ꍇ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �N�a

�@�@�@��

���a

�@�@

�����ɕs��������A���ꂪ���ʂ̌���

�u����Ԃ͐S�I�G�l���M�[�̒~�ωߒ��ł���A�i�����̗����ŁA������}������ł���B�j�N��Ԃ͉ߓx�̐S�I�G�l���M�[�̘Q��ߒ��ł���B�i�����̕s�����ӎ����Ȃ��悤�ɑ������Ƃœ����j�v

�܂艽���̍���ɑ��������Ƃ��A����Ɏ������ēw�͂��ċx�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�N��ԁj�B�����ĐS�I�G�l���M�[���͊�����Ƃ����A���a���ɓ����Ă����E�E�E�Ƃ����ӂ��ɂ��āA�N�a���Ƃ��a�����J��Ԃ��B

�T�|�[�g������͂̐S�\��

�����a�Ɋւ��ẮA�S�I�G�l���M�[���[�d�����悤�ɁA�\���x�����Ƃ��悤�ɃT�|�[�g���邱�Ƃ����

���N�a�ɑ��ẮA���͎����Ɏ��M���Ȃ��đ@�ׂȕ��X�Ȃ̂ł��邱�Ƃ𗝉����Đڂ��Ă�����B���Ɨ�܂��𒍂�

�`���������������ɂȂ����Ƃ��`

���a�́u�S�̂����v�Ƃ����Ă���悤�ɁA�N�ł�������S�̕a�C�ł��B�ߔN�̓X�g���X�ŋN����y�ǂ̂��a�������A�̂̏Ǐ����ڗ��^�C�v������܂����A�S�̃T�C�������߂����Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

���a�͒N�ł�������u�S�̂����v

100�l��3�l�͂��a�Ƃ�������قǁA���a�͂���ł������肤��S�̕a�C�ł��B

���{�l�͂����Ƃ����a�ɂȂ�₷������������Ă���A�����փX�g���X�̑�������̎Љ��������āA���a�̑����������Ă���ƍl�����܂��B

���a�Ƃ͔]�̃G�l���M�[���ꎞ�I�ɕs���������

���a�̓X�g���X��S�z�Ŕ]�̝G���̂���ꒆ�S�ɏ����������̂ł��B�]�̃G�l���M�[�̈ꎞ�I�ȕs����ԁi�Z���g�j���j�Ȃ̂ł��B���̂��߂ɁA�]���̃��J�j�Y���Ɉꎞ�I�ȋ����������Ă��邾���ł��B�����Ԃ̃o�b�e���[��Ɠ����ł��B���̏����������Ƃ������ł��B

���a�͎��Â���ΕK������a�C

���a�₤��ԂɊׂ��Ă���l�̑������A���������Â��Ă��Ȃ��Ƃ����ʂ�����A�܂��ЂƂ�ЂƂ肪���a�𐳂����������A�����a�C�ɋC�t���āA�K�Ȏ��Â��邱�Ƃ���ł��B�ΏǗÖ@�{�_�o���זE�̍Đ��ł��B���̂��߂ɂ͕K�v�ȉh�{�ƃr�^�~���A�~�l�������K�v�ł��B

�Z���a���҂�8���߂��́A�ŏ��ɓ��Ȃ���f���܂��B�����āu�ُ�L��܂���ˁv�ƋA����邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B�a�@�ňُ햳���ƌ����Ă��炢�Ǐ����ꍇ�́A���߂ɐ������f���邱�Ƃ������߂��܂��B

���a�̎�ނ̕������͂��낢�날��

�Z�Ђƌ��ɂ��a�Ƃ����Ă��A�l�ɂ���Č������Ǐ�̌�������Ⴂ�܂��B�܂��A���a�ɂ����܂��܂Ȏ�ނ�����Ƃ������Ƃ�m���Ă��������B

���a�́u�}����ԁv����̂Ƃ�������̕a�C�ł��B�u�C���̗������݁v��u�ӗ~�̒ቺ�v�Ȃǂɔ����A�l�X�Ȏ����_�o�n�̐g�̏Ǐ��ꂽ��Ԃ������܂��B

�Z�Ƃ͂����A���a�͐l�ɂ���Č������a�Ԃ����܂��܂ł��B

�@�g�̈������a�F�̂̕a�C����b�ɂ����āA��������I�ɋN���邤�a

�A���������a�F���̐l�̑f�����֗^���Ă���A������̌����ŋN����

�B�S�������a�F�S�̏�Ԃ������ŋN���肤�邤�a�ł��B�傫�ȐS���I�V���b�N���������ƂȂ��ċN����u���������a�v�Ȃǂ��܂܂�܂��B

�����ӂ�v�����܋N�������a�F��ʂɖ�̕���p�ŋN���邤�a�B����p�͑̂ɂ����łȂ��S�ɂ�����邱�Ƃ�����܂��B�A�����~����A�o����D��A���t�玿�z�������܁A�R�p�[�L���\���a��A�R���_�a��A�R��ᇖ�A�R���j��A�����������Ö�A�R����܁A�R�������ȂǂƂ��Ďg���Ă��钆�́A�������̖�܂ł��B�������A�����̖������A�K�����a�ɂȂ�킯�ł͂���܂��B�����A�����̖���ԕ��p���Ă��銳�҂��A�����Ύ��E�ɑ���Ⴊ�����Ă��܂��B���̔w��ɂ͖�܋N�������a������\�����傫���̂ł��B

������̋G�߂ɔ��ǂ������Ȃ��a������B�u�G�߂��a�v�Ƃ����܂��B���N11�����ɂȂ�Ƃ��Ǐ��ꂾ���A1,2�����ɂȂ�ƏǏd���Ȃ�܂��B������3���ɂȂ�ƏǏ�͎���Ɍy���Ȃ��Ă����܂��B���̋G�߂��a�͒j���䂪1��4�ŁA���|�I�ɏ����������A20��O���ŏ��߂Ĕ��ǂ���̂��قƂ�ǂł��B

![]()

�C�����������݁A������ӂ߂�悤�ɂȂ�

���a�̍ł���{�I�ȏǏ�́A�����}���C���ł��B�}���C���Ƃ́u�J���ȋC���A���̔߂����A�C�����d�����݂��ށA�ߊϓI�ɂȂ��Ď������₽��ӂ߂�A�C���C������v�Ȃǂœ����Â�����Ǐ�ł��B�}���C���͈ꎞ�I�Ȃ��̂Ȃ�N�ł�����I�Ɍo�����܂����A���̒��x���ɒ[�ɋ���������A���܂ł������ꍇ�́A���a�̉\���������Ȃ�܂��B

�{�l�������͂̐l���ُ�ɋC�t���ꍇ������܂��B���a�̐l�͕\��Â��A����ׂ���⓮����ɖ��������肵�܂��B���邢�͕s���₢�炾���������A�U���I�Ɍ�������A���킻��Ɨ������Ȃ�������ꍇ������܂��B

�ӗ~���ቺ���āA��낤�Ǝv���Ă��s���ł��Ȃ��Ȃ�

�����ɑ��ċ������т��������Ȃ��Ȃ�A�ӗ~���ቺ���Ă��܂��̂��A���a�̓����I�ȏǏ�ł��B����܂ł����Ă�������y�ɂ��S�����ĂȂ��Ȃ�A�V����e���r������̂������������Ɋ����܂��B�d����Ǝ������C�������A��낤�Ǝv���Ă����|����܂Ŏ��Ԃ�������܂��B�܂������͂��߂Ă��W���ł����A�d���̔\�����ɒ[�ɒቺ���܂��B

�W���͂��Ȃ��Ȃ�A�Ǘ���������B�S�đ����X�N���[����ʂ��Č���悤�Ȋ��o�A�Ⴆ�Β��镞��I�ԂƂ��{���ɂ����ۂ��Ȏ��ł��ł���C�����Ȃ��A�������ƂȂ��C����������Ȃ��A�C���̏㉺�����������ƁA��������A�D�����������Ƃɋ���������Ȃ��Ȃ�B

������Q���͂��߁A�g�̏Ǐ�������

���_�Ǐ�ɉ����āA���܂��܂Ȑg�̏Ǐ����̂���ʓI�ł��B���̓��A�K���Ƃ����Ă����قnj����̂�������Q�ł��B�Ȃ��Ȃ��Q���Ȃ��A�钆�ɂȂ�ǂ��ڂ��o�߂�ȂǁA������Q�����낢�날��܂����A���a�ɓ����I�Ȃ̂��u�����o���v�ł��i����͔]�̏�Q�������̏ꍇ�j�B�钆��2����3���ɖڂ��o�߂Ă��܂��A�x�b�g�̒��ł����ƍl������ŁA����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�H�~�s�U�����a�̂قƂ�ǂɌ�����Ǐ�ł�(�Q���������ꍇ�͐S�����̂��̂ŐS���痈��ꍇ�j�B

���a�ɓ����I�ȏǏ�

�u���v�ɂ͂�������̏Ǐ���܂��A����悭�m��ꂽ�Ǐ�ɂ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B

1) ��]�������B��]���A���ӁA�������R���[(�߈���)

2) ���M�������B�����͕s�p�Ŗ����l�Ȑl�Ԃ��Ǝv���B�ے�I�Ȏv���B

3)

�����}���ł����A�˔��I�ŕs����ɂȂ�B

4) ��肩�瓦�����悤�Ƃ���B�ӎu�͂��Ȃ��Ȃ�A�ڂ��肷��B

5)

��s���������Ȃ��Ȃ�B�ߊϓI�B�r�W�����ƃS�[���̑r���B

6) �H���␇���ɕs���N�ȌX�����o��B

7)

�l�������B����܂Ŋy���߂����ł��������т������B

8) �߈����A���Ȕ��B

9) �~���s���Ƃ��炾���B

10)

���܁B���E��]�B

�����͒ቺ�i�����@�\�ቺ�j

���s���A������Q

���H�~�s�U�A�����c����

���S�g���ӊ��A��J��

���̏d����

�����d�A����

�������A�֔�

���C���|�e���X�A���o�s��

�������A���o�ُ�

���߂܂��A���_

�ӗ~�ቺ�i�s���}���j

����������̂���������

�����삪�ɖ��ɂȂ�

�����ӗ́A�W���͂̒ቺ

�����f�͂̒ቺ

���d���̔\�͂̒ቺ

���ΐl�W�������

���Љ�ւ̊S�̒ቺ

�C���ቺ�i����ԁA�}���v�l�j

���J����

�����C���o�Ȃ�

�����

�����悭��ߊϓI�ɍl����

���܂𗬂��ċ���

���s����

��������ӂ߂�

������

�����a�̏Ǐ�͓��ɒ������̂�����

�����ɂ����Ǝv���̂����a�̏Ǐ�̂ЂƂ�

���a�̏����A�܂��d���Ǐ�����z�������肩���̎����ɁA���̊댯���������Ƃ����Ă��܂��B

�l�X�Ȍ`�̏Ǐ�Ɓu���v�́A�����I�ɒ������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�u10�̂���6�̏Ǐ��邩��A���́w���x���v�ƌ�����킯�ł�����܂���B�Ǐǂꂾ�����邩�͊W�Ȃ��̂ł��B����̏Ǐ�ł��ɒ[�Ȍ�����Ȃ�u���v��������܂���B�܂��A�Ǐ�������Ă��A���x���ƂĂ��y���Ȃ�u���v�Ƃ͌����Ȃ���������܂���B

���v�ɂ��čł�������ƁA���f�������鎖�́A�����̂ǂ������������̂��A�Ȃ�����ȂɋC�������Ă���̂��A�����ł͂悭�킩��Ȃ����Ƃł��B���������ɂ��������̂͂킩��̂ł����A���ꂪ���Ȃ̂��A�ǂ����ĂȂ̂��v��������܂���B���̐킢���A�l�����̏⎩���̓��̓I���ׁA�����͂Ђǂ���Ԃ��Ǝ������g�̂����ɂ��邱�Ƃ͂��₷���ł��B�������肵�A�߂����A���ł��A�킯���킩��Ȃ��Ȃ�A���܂��A�������A��̑S�̎����ɉ����N���Ă���̂����l�����Ȃ��̂ł��B

�u���v�̈������ƂȂ�A���̈���ƂȂ肤�錻���I�Ȏ����͂�������܂��B�l�I�ȑ�����߂����o�����A������l���t�@�~���[������A�a�C�A�����̎����▝���I�ɂ݁A�j���W�ł̔Y�݁A�����₻�̒ɂ݁A�{�i�I�Ȉړ���ߋ��̕����A�X�g���X�ƕs���A�H�K���̕ω��A����̐H�ו��ɑ���̂̔����A�r�^�~����~�l�����̌��R�A�̏d�̋}���ȑ����A�X�N����Q�A�����̏K���̕ω��A�����s����s���A�d���ʂ̕ω��A�C���œ���{��f��≹�y����ȂǁB

��ӂ̓��Ɂu���v�ɂȂ�Ƃ����͔̂��Ɋ�ł��B�قƂ�ǑS�Ă̏ꍇ�A�����Ǐ�Ƃ������ς��Ƃ������x���Ƃ��ďo�Ă��܂��B���ʁA�u���v�̎��ɂ́A���ꂪ���Ȃ̂��A�ǂ����Ă��������Ă���̂������m�ɐ����ł��Ȃ��Ƃ��A����ł����������������A�������Ȋ�����������̂ł��B�ƂĂ��s���ɂȂ��Ă��āA��������A�Í�����̈��������̂悤�ɁA���ꂪ���̐l�ɔE�ъ��܂��B���邢�͊�{�I�Ɍ����āA�S�̓I�ɂ͌��C�Ȃ̂ɁA�ˑR�A����I�匃�k�Ɍ������܂��B���̂悤�Ȋ��o�������N�������̂����ł���A�K���������m�ŖڂɌ������������̓I�Ǐ���Ȃ��̂ŁA�ނ�͂����A�Ȃ����̂悤�Ɋ����邩���킩�炸�A�܂��Ă�A�ǂ������炻�ꂪ�~�܂邩�́A�Ȃ�����킩��܂���B����́A���Ȃ蓮�h�������邱�Ƃł��B

����Ȑl�����a�ɂȂ�₷��

���a�ɂȂ�₷���l�ɂ͐����I�ȓ���������

�������Ђ��₷���l�Ђ��ɂ��l������̂Ɠ����ŁA���a�ɂȂ�₷���l�ƂȂ�ɂ����l�����܂��B

���������R���[�e�a�����i�˒����ɂ�����肷���Ċ��̕ω��ɑΉ�����̂����

��ϙ{���ʂŁA��������ɏd�鐫�i�ł��B�����𗐂����Ɨ������Ȃ����߁A�����ۂ��ƂɂƂĂ��������܂��B

�����������i�˕����̗D�揇�����킩�炸�A�d���ʂ������A�ǂ������������炢�����킩��Ȃ�

���^�ʖځA�{���ʁA�ӔC���̋������i�ł��B���̃^�C�v�͉������ꂩ��\�܂œO��I�ɂ��Ȃ��ƋC�����݂܂���B���R�d���M�S�ł��B���`����ӔC�����������Ƃ���A�蔲���₲�܂������ł��܂���B�Ђ����炱���ƁA�ڂ̑O�̎d���Ɏ��g�݂܂��B

���z���i�ˎ��͂ɋC�����������A�������������Ă��܂��댯��������

�Ќ�I�Ől�t���������悢�����ɁA�ƂĂ���[���e�Ȑ��i�������܂��B�����z�C�ŘN�炩�A���[���A�ɂ��x��ł��邽�߁A�N������D����鐫�i�Ƃ�����ł��傤�B

�������i�̔��ʁA���낳��コ���͂��ł���

������̐��i���A�Љ�I�Ɍ���ƁA�ƂĂ��D�܂������i�Ƃ������܂��B���ہA���a�̐l�͎��͂̕]�����悭�A�E��ł��Љ�ł������]���Ă��邱�Ƃ������ł��B���������ʁA���_�I�Ȃ��낳��コ���͂��ł��܂��B

��`�I�v���͏��Ȃ��A���a�̔��ǂ͂��̐l����芪��������K���ȂǁA�O�I�v�����傫���ւ���Ă��܂��B

�ǂ�Ȃ��Ƃ����a�̂��������ɂȂ�̂�

���X�g���X�̍Œ������łȂ��A���̕ς��Ƃ��ɂ�����

���ʁA�����A�����A�q�ǂ��̌����ȂǑ�Ȑl���������痣��Ă����Ă��܂����Ƃ��B

���i�A�����A�V�z�A���z���ȂNJ�����o�������t�ɐ��_�I�E���̓I���S�ɂȂ�

���T�����[�}���͐E��̖�肪���������ɂȂ�₷���B

�d���̓��e������ς��A����ɓK���ł��Ȃ����Ƃ���X�g���X�ɂȂ�B

�������ɂ͏������L�̂��a�̂�������������B

�����̑̂́A���o�A�D�P�A�o�Y�A�����A�o�ƁA�ꐶ�̊Ԃɑ����̕ω����o�����܂��B���̕ω������������ŁA����Ԃ₤�a�Ɋׂ邱�Ƃ��悭����܂��B

���̂̕a�C�����a�������N�������Ƃ�����B

�̂̕a�C�������ŁA�I�ɂ��a���N���邱�Ƃ�����܂��B

�����N���̂��a�͒s���ƊԈႦ���₷���B

���a�ɂȂ�Ƃǂ�Ȏ��Â�����̂�

���a�̎��Âł́A�Ƒ�����͂̐l�̃T�|�[�g���������܂���B

���Ö@�Ɛ��_�Ö@�����S�A���𐮂��邱�Ƃ����

���҂��S�g�̈��ÂƋx�{�邽�߂ɂ́A���ꂪ�ł�����𐮂��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���a�̎��Âł́A�Ƒ���E��̓����ȂǁA���̗͂����Ƌ��͂��s��

���Ö@�̒��S�͍R����B����p���m���Ďw���ʂ�g��

�a�Ԃɉ����āA�s����ْ������炰��u�R�s����v��A����𑣂��u������v�p����ꍇ������܂����A���Â̒��S�́u�R����v�̕��p�ł��B

���a�́A�O�E��������Ă��������A�_�o����_�o�ւƓ`�B����u�_�o�`�B�����v�̓������ቺ���邽�߂ɋN����ƍl�����Ă��܂��B�R����ɂ́A���̐_�o�`�B�����i�Z���g�j���j�̓��������߂āA�}���C����ӗ~�̒ቺ�����P�����p������悤�ł��B

���ڂ����͐��̈�t�ɂ��q�ˉ������B

�����_�×{�̃|�C���g�͐S�g�̈��ÂƋx�{

��̓I�ɂ́A�S�̕��S�ƂȂ��Ă���d�ׂm�ɂ��āA�������菜�����Ƃ��ł���悤�ɁA�����ʂ̎w����A�h�o�C�X���s���Ă����܂��B����ɉƑ�����͂̐l�ɁA�a�C�̂��Ƃ��悭�������Ă��炢�A���҂����Âɉ����������p���������Ă��炤���Ƃ����_�Ö@�̈�ƂȂ�܂��B

�����a�́A�K�Ȏ��Â���ΕK������܂����A�Ĕ�����Ⴊ�����̂������ł��B�Ĕ��̌����Ƃ��Ă������̂́A�������ŏǏ�����ƁA����Ɏ��Â���߂Ă��܂����Ƃł��B���Ȕ��f�Ŏ��Â���߂邱�Ƃ͐�ɂ�߂܂��傤�B�\���Ɏ��Â𑱂��邱�Ƃ���ł��B

���A���R�[���ˑ��ǂƂ��a

�X�g���X�̂͂����������ɋ��߁A���҂����������ŕ���킹��B���܂ɂ͂���ł��悢�ł����A���ՂɌJ��Ԃ��Ă���ƁA���̊Ԃɂ�����ʂ������A�A���R�[���ˑ��ǂɊׂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B�A���R�[�������ƕ�����Ȃ����ɂ������A���܂��ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̕a�C�ł��B

�E�A���R�[�������������A�����A���R�[��������

�A���R�[���ˑ��̐l�ɂ́A���a�������p�x�Ŕ��ǂ��Ă��܂��B����A���a�̊��҂���ŁA�A���R�[���ˑ��ǂɊׂ��Ă��܂��l���������Ƃ́A���łɂ悭�m��Ă��܂��B

�A���R�[���ˑ��ǂɂȂ�Α̂ɂ����_�ɂ���Q������Ă��܂��B���Â̊�{�͋֎��ł��B�����̈ӎv�����ł͋֎��o���Ȃ��l�������ł��B���̏ꍇ�͓��@�ȂǏ������K�v�ł��傤�B

�����̈�t�Ɍ䑊�k���������B

�a�ˈ�t�̒������������Q�l�����N��

�]�k�F����͂�������Ȋw�I,�A���w�I�����I�����ł����A���ŏǏ���N�����o�b�J�X�ƌ����삪�m���Ă��܂��B�^�M�̗�ł��B�@���I�ɂ͂��̗�ɉe������₷���l�͈ˑ��ǂɂȂ�₷���Ƃ����Ă��܂��B�����ɂ͂��낢��Șf�킷�삪�o�ꂵ�Ă��܂��B�C�G�X�E�L���X�g���g���ŏ��̒f�H�̂Ƃ��ɗ�Ɏ�����܂����B�l�Ԃ̐S�͓��I�튯�ł͂Ȃ��A�ڂɌ����Ȃ����E�ɑ��݂��鐶���̂����m���A���̐��E�ł̕ω������m�����I�Ȋ튯�ł��B�S�͂��܂��܂ȗ�I���݂������邱�Ƃ��ł��܂��B�슶�������Ƃ��A���̒m�点���Z���A�\�m�\�͂Ȃǂǂ����Ă��܂��B���ꂪ���B���Ă���l������A���Ȃ��l�����܂��B���ɂɗ�I�ɕq���Ȑl�͂��̗��S�̒��ɐZ�������Ă��܂��܂��B����͒����I�Ȃ��Ƃł��B�m�����Ȃ���A�����Ɨ�I���E�̏o������������A�����̎v�l�ł͔��f�ł��Ȃ��Ȃ�A���ꂪ�X�g���X�ƂȂ�A�s����Q�������N�����A���ꂪ�Ђǂ��Ȃ�Ɨl�X�Ȑ��_��Q�ǂ���ƍl�����Ă��܂��B���̐l�̂Ȃ��ɑ��̐l�i�����݂���킯�ł�����B

�����̋L�q�ł́u�C�G�X�̂ݖ��v�ɂ��ׂĂ̗삪�]���Ƃ���܂��B���̗�������Œm��A�C�G�X�̂ݖ��Ő����āA�����S���ǂ������A�����Ă��̏�Q�̂��Ƃ�ɂ���Ė������Ă��炢�Ȃ����Ƃ���܂��B�����čl�����̕Ȃ��A�����̈���������ł��܂����Ƃ�����܂��B����Ő����̐ϋɓI�ōm��I�Ȃ��t���ËL���āA�O���t�ɂ�������L�����āA�m��I�Ȏv�l��H��z�����Ƃ͏����ɂȂ�܂��B

�܂�a�C�Ƃ����Ƃ炦���Ƃ͈Ⴂ�܂��B��I�ȑj�Q���Ă���̂ŁA��������̂����Ƃ����̂��A���̍l�����ł��B�����Ă܂��m��I�ɂȂ�A�S�����߂Ă�����I���݂�����܂��B���̏������ĂԂ��Ƃ��ł��܂��B�J�g���b�N�ł͂��̍l����������܂��B����͐��q�Ƃ͂܂��Ⴂ�܂��B��Ȋw�I�ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ӗ��ŁA���̐l�̐��i�����D�݂ɍ����A�m��I�v�l��a�C�̉ɖ𗧂���ƂȂ�܂��B

�g�k�s�`�S�͂P�Q�߁A�s���s�ւ̎莆�Q�͂P�O�߁A�K���e�����T�͂Q�Q,�Q�R�߁A���n�l�̕������U�͂U�R�߂ȂǕ������S�ʂ��Q�Ƃ̂���

���ɂ��Ă̐����I������

�_�o�ǂƂ́I

�Z���l���u�s���v�ɕq���ŁA�u�s���v���l�X�ȏ�Ԃ����N���ē��퐶���Ɏx����������Ă��܂��A�S�̕a�C

1�A�Љ�s����Q

2�A�p�j�b�N��Q

3�A�����_�o��

4�A�ӂꂠ�����|�ǂȂǂ��낢��Ȍ`�̐_�o�ǂ�����B

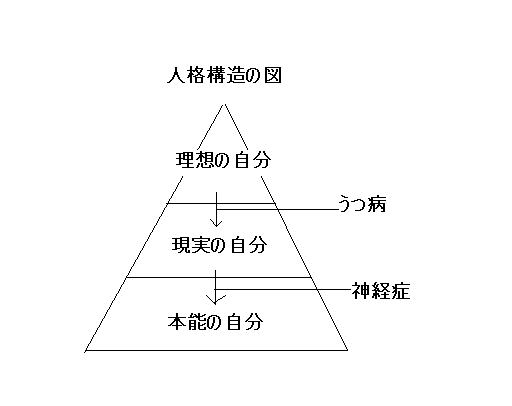

�Z�����̎������{�\�����������Ă����ԁi��̐}�Q�Ɓj

�E�E�E�����������nj����Ȃ��A���ꂪ�_�o��

���_�o�ǂ̏Ǐ�͂Ȃ��A�ǂ̂悤�ɂ��Ă�����́H

�{�\�I�~���ƌ����Ƃ̊����Ő_�o�ǂ��N����

�i����̎O�p�`�̐}���Q�Ɓj

�Z�l�ԊW�̒��ŁA�����̗~����������������ɐi�݂����B

�Z�ł��e�ՂɎ����ł��Ȃ����Ƃ������B���̎��A�����̗~����}���Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�Z�}���Ĉӎ��̋��ɒǂ�����Ă�����I�ȋْ����c��B�i���炢���s���A�X�g���X�j

�Z���ꂪ�ǂ�ǂ�~�ς���Ă��B

�@�@�@�@�@�@��

���ӎ��ɂ��܂�����Œu���Ȃ����炢�ɂȂ�ƁA�_�o�ǂ����ǂ���B

���Ⴆ�F�V�l�₱�ǂ����A���܂��Ă��炢��������a�C�ł������Ƃ������Ƃ�����B��������A���܂��Ă��炦�Ȃ��̂ŁA���̗}�����Ă����~�����Ǐ�Ƃ��Ă��̂ɏo��B�����Ă��܂��a�C�ł̂Ȃ��̂ɒɂ݂�Ǐł�B

�Ǐ�̌`��

�s���E���������ӎ�����×�����i�����̒��ɂ��߂��s���A���炢�炪����̕��o�ƂȂ�j

�@�@�@�@�@�@�@�@��

�s���⊋����̂̏Ǐ�ɒu��������

�̂Ɉӎ������U�����i�����������ɂ��Ȃ�j

�S�̕s���⊋���Ɉӎ����W�����邱�Ƃ��瓦��邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@��

�S�C�Ǐo���i���g�̕\������Q�j�F�a�C�łȂ��̂ɂ��낢��ȂƂ��낪�ɂ��Ȃ�

�Z���������ǁA���a�A�N�a�A�_�o�ǂ̂�������A�ΐl�W�ɂ�����@�ׂ��������Ƃ����u�ΐl�a�v�ł���B

�Z��Ɋ��҂���̌����̋t�̈Ӗ����l���Ă݂邱�Ƃ���A

�݂�ȕq���ŁA�����ɋC�����������Ȃ��̂ŁA���̌��t�ɂǂ�ȃ��b�Z�[�W�����߂Ă���̂��������Ă����܂��傤�B�����Ă�����m�F���Ȃ���A����ÂA�������A�ڂ��Ă����Ă��������B���Ȃ��������Ƃ��낪����͂��ł��B�܂��͈��͌����ł��B����݂������Ă݂Ă����܂��傤�B�������������ƒm��A���e�ՂɂȂ�܂��B

���̑��̐S�̏�Q�F���ǂȂǁE�E�̃y�[�W�Ɂ�

���A�X�y���K�[�nj�Q�i���ǃX�y�N�g����Q�j

���A���E�z���f�[�E�E�B���[���u�A�X�y���K�[�I�l���v����

�u�E�E�E�ł��A������炢�ڂɂ������Ƃ��A���́A�A�X�y���K�[�nj�Q�����������鎡�Ö@�������邱�ƂȂǖ]�݂͂��Ȃ��B��������A�����ƍ��₵�ė~�����a�͑��ɂ���B�����Ƃ���ӂꂽ�a�A���ɂ�������̖����ނ��ł���a���B���̕a�ɂ��������l�́A�킪�g��₦���w�l���݁x�Ƃ�����Ɣ�ׂ��ɂ͂����Ȃ��Ȃ�B���������́w�l���݁x�Ƃ͂�͂炽���Ă��A���܂�ɂ������ŁA���S�ŁA�����ɂ͒N��l�B���ł��Ȃ��悤�ȑ㕨�������肷��B����ȁw�l���݁x�ɂӂ�����́A�͂邩�ɐ��Y�I�ŁA�͂邩�ɖ�������鐶���������邾�낤�ɂƎv���B�����ƕʂ̐V�������z�A�����Ƃ����Ǝ�ϓI�Ȋ�Ɋ�Â������z�ɏ]���Đ�����Ȃ�A�����Ɨ����I�ȁA�S�̗̕����ɂ���Ȃ�A���ق��A�D��S���A�Ƒn�����A�H�v���A������ĂыN�������̂������ɂ���Ȃ�A�E�E�E�E�E�B��������������Ȑ��̒������������Ȃ�A������l�X�����a�ɋ����ł��A���݂��̗ǂ���F�߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B�v

�T�|�[�g������͂̑Ή�

�Z���҂���͉ʂĂ��Ȃ��s����i��������B

�Z�������s���Ƃ͑S�Ă���e���悤�Ǝv���Ƃ��肪����

�˂�����g������Ă�����A���Ƃ��u���T�����������Ȃ���v�Ƃ��I���~�b�g�������Ă����邱�ƂŁA�x���邠�Ȃ����~���܂��B������قǂقǂɁA���ꂪ�x���ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�G�l���M�[�������ɂ��܂�A�}���t���I

�`���ׂ��Ƃ������������I

�����̎������{�\�ɐ����ɂȂ�Ȃ�

���������S�ɓ����Ɣ��B��Q�ł��B�~���̂����ނ��܂܂ɁA�����̗~���������ł��Ȃ��A�{�\�ɍs������A�����ł��Ȃ��ł��܂��B�炢�ł��B

���̋@�\��Q���a�C��

�����ƂȂ�B