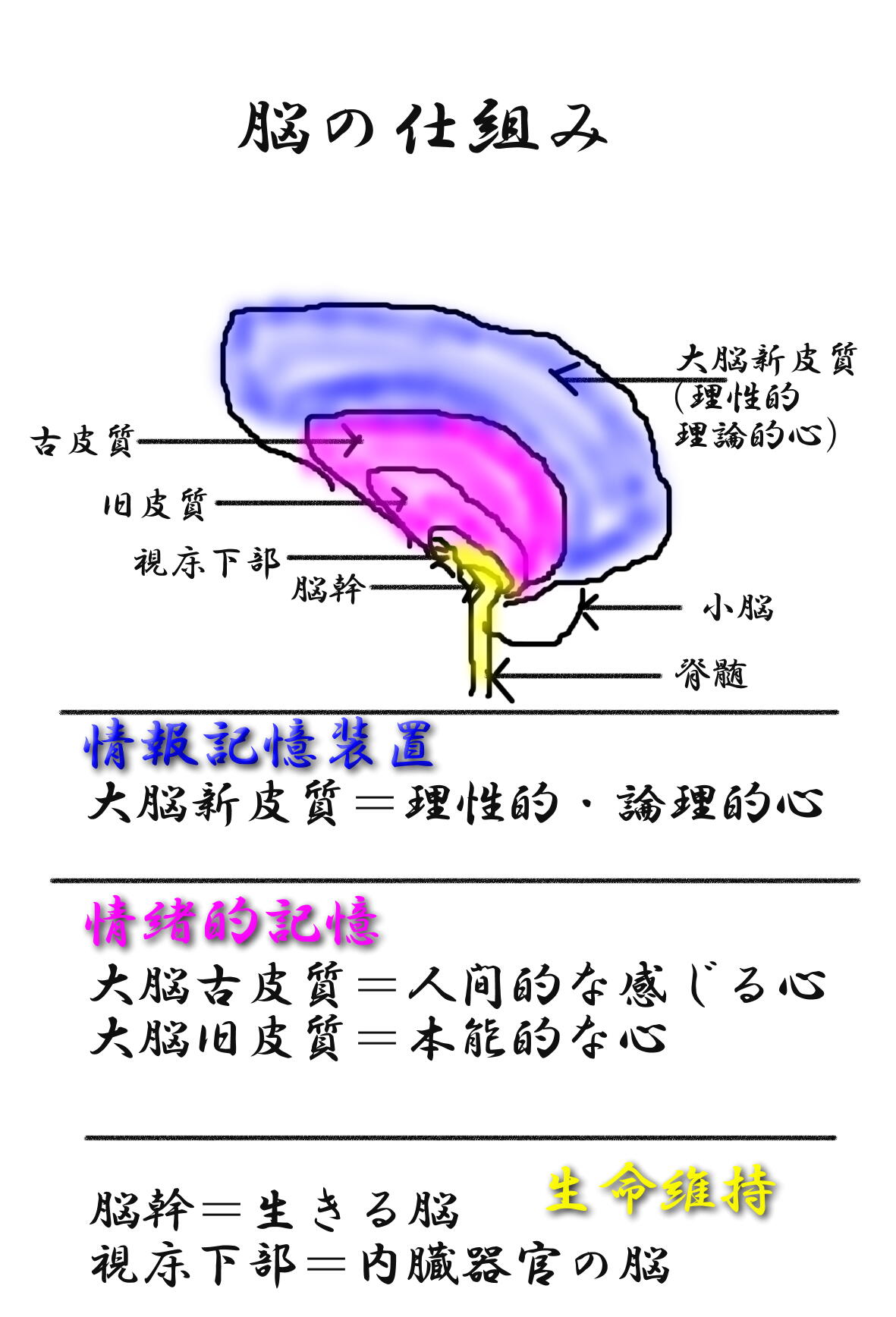

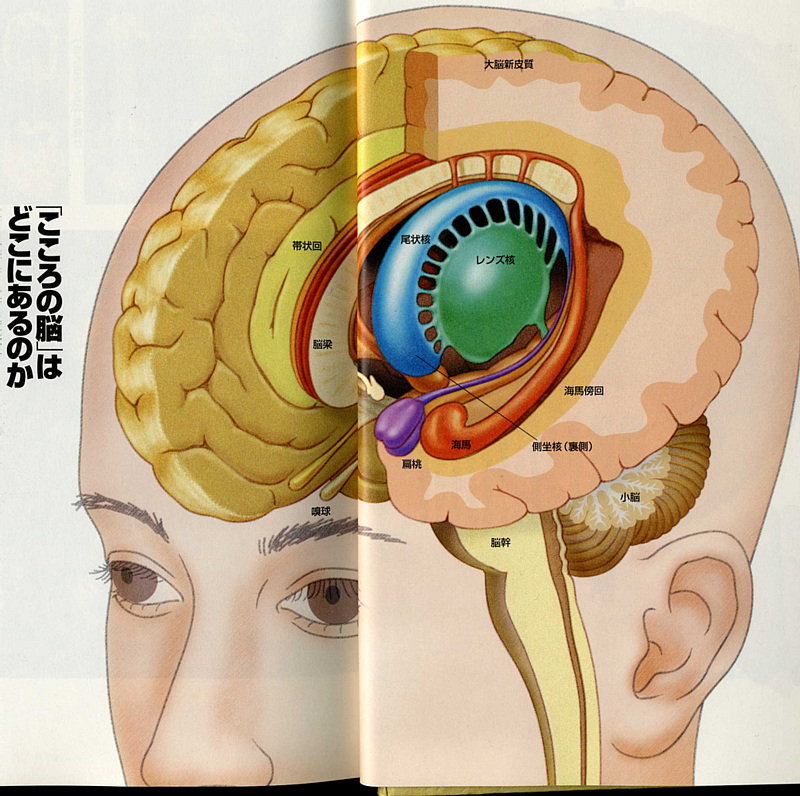

1、大脳新皮質

は巨大な記憶装置です。耳や目、鼻、皮膚といった感覚器官を通じて得た情報を記録して保存しています。また、この記憶を検索することによって、外部から入った情報がどういうものであるかを総合して理解します。同時に、自分の内部から湧き上がってきた感情も検索して、その感情を理解することもしています。

■右脳と左脳:大脳新皮質は、左側の左半球と、右側の右半球に分かれています。

○目から入ってくる「像」の情報=右半球

右脳に記憶されるのは直感的な記憶です。ものごとの全体をイメージとして把握したものが記憶されます。

○音やことばの情報は=左半球

左脳は言語やそれに支えられた論理といったものを記憶していて、外部から入ってきた情報を論理的に考え、結論をだすことで頭というと左脳を指すことが多い。

●この左右二つの脳は、左右を結ぶ2億個以上の神経組織が集まった脳梁を通じて、お互いにダイレクトにコミュニケーションをとることもあります。この場合、右脳は言葉によらないデータを送り、左脳はそれを言葉として処理します。

☆右脳型は「臆病」、左脳型は「楽天的」

何かを考え事をしているときの、あなた自身の姿を思い浮かべてください。ポイントは目の動きです。

《考え事をしているとき、あなたの目は左を向いていますか、それとも右を向いていますか?》

これによってあなたの性格の基本的なことがわかります。

○私たちの大脳は右脳と左脳とに分かれいますが、右脳が興奮(活性化)しているときは目は左に働き、左脳が興奮(活性化)しているときは目は右に動きます。手に左利きと右利きがあるのと同じように、何か考え事をしているときに目を右上方に向けている人は左脳の活動が活発で、左上方に向けている人は、右脳の活動が活発というわけです。

○大脳新皮質には、大脳辺緑系が呼び起こす情動をコントロールする部分があります。前頭前野という部分で、ここも左右に別れています。

参考文献

○ウィスコンシン大学の心理学者リチャード・ディビットソンによれば、前頭前野の右側より左側の方が活発に動いている人は陽気な気質で、ものごとを楽天的にとらえ、人生を大いにエンジョイできます。一方、前頭前野の右側の方が活発に働いている人はネガティブでブルーな気分に陥りやい陰気な気質で、トラブルに直面すると動揺しやすいといいます。

何かを考えているとき、目が左に動く人は神経過敏な内向性の性格。こういうタイプの人は幼児期に過保護・過干渉・過支配に育てられてきた傾向があるために、恐怖心や不安を克服するチャンスを持たないまま大人になっているケースが多いです。こういった性格の人との距離を縮めるためには、できるかぎり相手の立場に立ってものごとを考え、相手の立場に立った言動をすることがポイントです。少しでもこちらの意見を押し付けたり、支配の気配を見せたら、たちまち緊張して身もこころも閉ざしてしまうからです。

またあなた自身が過敏で内向的な性格だとすれば、自分は情動に左右されやすい性格だということをまず自覚することが大切になります。

つまり右脳の活動が活発な人は「内向的」で、不安を内側に閉じ込める傾向が強く、何事にも過敏で心身症的な症状を訴えることも多いという傾向があるというのです。

・何かを考えているとき右を向く人は数字に強く、左を向く人は人文学的分野に興味を抱く。

・右を向く人は正確で首尾一貫するようなことがらが得意で、左を向く人は自由でイメージ的なことが得意。

・右を向く人は、葛藤に対して積極的に行動で対処し、左を向く人は、葛藤に対して内側にこもりがちで、しばしば心身症の症状を示して、自分を守ろうとする傾向がある。

・右を向く人は、情動や情動行動を起こすことが少なく、左を向く人は嫌悪や恐怖といった情動行動を起こすことが多い。

・右を向く人は、独断的な態度が強い脅迫的人格型で、左を向く人は主観的経験と感情に集中する傾向があるヒステリー性人格型。

・右を向く人は、幸福感のようなプラスの感情や興奮で、より頻繁に眼球を右へ動かし、左を向く人は、情動的な疑問、恐怖、ストレス状況に反応して眼球を左側に動かすことが多い。

○脅迫型とヒステリー型

・脅迫型は、自分を妨害する「感情」を抑圧する強い傾向があり、ヒステリー型は、自分を妨害するような「考え」を抑圧する強い傾向がある。

・脅迫型は、観念的な方法ですべてのことを処理する傾向がある一方、ヒステリー型は、情動面が不安定。

・脅迫型は、論理的、演算的な方法で問題を解決しようとし、ヒステリー型は、具体的な刺激に結びついた方法で問題を解決する傾向がある。

☆これらの研究報告から、右脳を良く使う人は、左脳を良く使う人より、神経が過敏で、多分に神経質な性格だということがいえるでしょう。反対に左脳をよく使う傾向のある人は、ものごとに動じることが少ない楽天家で、何事も行動的で積極的な性格だといっていいでしょう。

■脳幹:この世に生を受けた瞬間から、赤ちゃんが生きていくために絶対に必要な脳です。たとえば、寒いときには凍え死にしないように、毛穴を小さくして体温を維持したり、暑ければ熱を身体の外に放出するために毛穴を大きく開いたり、人間が生きていく上でもっとも基本的な働きをになっているのです。何も知らない赤ちゃんでも、熱湯に手を入れると反射的に手を引き離します。これも脳幹から、手を引き離すように指示が送られてくるからです。このように脳幹は、さまざまな外部からの刺激を瞬時に分析し、私たちの生命を守るよう、維持するように体に指示を送ってくれています。そのために、脳幹は「生きる脳」と呼ばれています。

☆しかし、脳幹は外部からの刺激を受けない限り、反応しません。脳幹そのものは、考えたり学んだりする機能はもっていないため、熱湯に手を入れると反射的に手を引き離すような指示を送ることはできても、脳幹そのものには学習能力がないために、何度でも熱湯に手を入れてしまいます。

☆熱湯に手を入れたら火傷することを学習し、熱湯に手を入れなくさせたりしているのが、大脳の周辺部にある大脳辺緑系です。

■古皮質:情動を呼び起こす脳⇒さまざまな脅威に対してどう行動すればよりサバイバルに有利なのかを学習し、そのひとつひとつを記憶する脳。さまざまな体験から学び、表情と感情の関連や、行動と結果の関連などを記憶し、恐れや、抑制の感情を呼び起こす。

■旧皮質:旧皮質はどんな感情を呼び起こすのでしょう。たとえば、見知らぬ土地への旅先から帰宅したときのほっとした安堵感。あるいは、旅先での、旅館の枕では寝付けないといった落ち着かない感じ。慣れない場所に腰を下ろしたときに感じるイライラ感。また職場などで自分の机が他人に使われているのを見たときの不快感。あるいは初対面の相手に不気味な感じがしたとか、脳がその場所や人物を本能的に毛嫌いしているのです。いつもの行動パターンと違う何かを強いられたり、小さな日常のリズムの狂いに感じる不快感などです。

この脳で呼び起こされた不快感はこころの奥底でストレスとなって蓄積されていきます。

☆⇒自分にとって居心地のいい場所を確保しておき、イライラ感を覚えたときや落ち着かないときは、そこに身を置くといったことが、こころの健康にはとても大切です。

☆聖書的見解ですが、聖書の言葉を学び記憶し、それを実行することで、ポジティブ思考を脳の中に築くことができます。大脳新皮質に記憶された聖書の真理と言葉は積極的な思考を生み、それが大脳辺緑系に影響を与え、学習させ、恐れや不安、不満などの情動反応を抑え、前向きに情動を修正することができます。

■大脳辺緑系は脳幹を包み込むような形になっています。大脳辺緑系は「生きる脳」と呼ばれる脳幹の中にある視床下部といわれる部分と互いに協力し合いながら、私たちにさまざまな本能行動を行わせています。

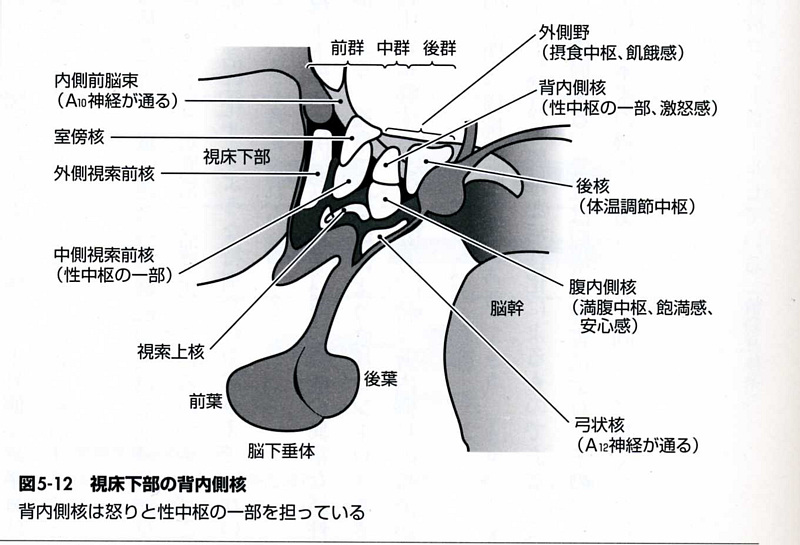

■視床下部:脳幹の上部にある視床の下部にあることからそう呼ばれています。親指の先ほどの大きさですが、体温を調節したり、食べたものを消化しやすくするための働きをしたり、子孫を残すための性本能といった、生命維持、種の保存のためにもっとも基本的な本能をつかさどる大切な脳です。

視床は、ほとんどの感覚情報の中継点となっており、手、耳、目、舌、鼻といった外界からの感覚刺激や、味やにおいなどの外界からの刺激は、視床を経由して脳のそれぞれの感覚中枢に送られ、それぞれの感覚がどのような性質や意義を持ったものであるかを判断される。

視床が外界情報を中継処理するのに対して、視床下部は感覚器官としての役割も果たし、こちらは、内界情報を処理している。血液および脳脊髄液中の化学的な情報や、つまりブドウ糖値や浸透圧、ホルモンあるいは化学成分などを、神経細胞そのものが受容器となって感知しているのである。また、内臓の痛み、収縮感などの内臓感覚も視床下部に入ってくる。そしてここから直接、前頭連合野に情報が送られる。

視床はすぐ下の視床下部とは密接な機能上の連絡があるので、視床で中継される「痛い」とか「熱い」といった感覚が視床下部に入り、また視床を介さなくても下位から直接、視床下部に入るので、不快や怒りなどの根源的な感情がここを通して起きると考えられる。また、体内ホルモンをコントロールしている脳下垂体に指令を出すのも視床下部であり、視床下部は生命維持に欠かせない基本的な欲望、感情を生み出す「生命の脳」ともいうべき重要な器官である。

視床下部には内臓のさまざまな器官を自動的にコントロールし、体内を正常に活動させている自律神経の中枢があります。さらに、ホルモン系の脳といわれる重要な脳下垂体が茎によって垂れ下がっていて、ここで、精神と肉体が互いに関連しているのです。この視床下部に大脳辺緑系が命令を与えています。その意味で、大脳辺緑系は精神と肉体の変換器といってもいいでしょう。

*たとえば、誰かに愛情を感じると、自然に手を触れたり、抱きしめたくなりますが、これは感情をつかさどる大脳辺緑系が、性本能をつかさどる視床下部に命じて、性愛のもととなる快感と性欲を呼び起こすためです。

*大脳辺緑系の一番の特徴は基本的生命活動をたくましく推進する「欲求の心」を形成することにあります。これらの本能的欲求が満たされると快感を覚え、欲求が満たされないと不快感を覚え、さらに不快感が高じると怒りのこころとなるのです。ストレスの発生です。

幻聴、幻覚のメカニズム

目から視床へと視覚情報が流れ、それが扁桃体、海馬、そして前頭葉へと流れるのが通常の流れだが、扁桃体など視床下部の下に直結している組織から視覚聴覚情報が逆に入力してくることがある。実際に目に見えている情報ではないが、下から入力された情報が視床で映像として再現され、その視覚情報が前頭葉へと流れる。これが幻覚の仕組みであり、それが実際に聞こえる言葉の情報となると幻聴となる。このように脳の中の各組織が複雑に関わりあうことでさまざまな精神症状を生み出している。それは異常なことではなく、脳の機能の誤作動とも言える。不安や恐れストレスなどが原因で扁桃体からの言語情報、視覚情報が視床に伝わり、それが現実の言葉、視覚として前頭葉に伝わり、現実的なものとして脳が捉える。

さて聞こえているもの、見ているものは実際は脳が聴覚、視覚神経から入ってきた情報を分析し、それを認識したものを実際に見えているもの、聞こえているものと認識する。ここが重大な点である。電気信号となった聴覚情報が脳で認識されて、初めて音となり、電気信号となった視覚情報が脳で認識されて見えているものとなる。脳が音や形、色を造っているのである。だから幻聴、幻覚も脳が視覚、聴覚以外からの信号を認識し、それを聴覚情報、視覚情報として認識していることであり、実際の音、実像と脳の認識という点では同じことである。

■ストレス発生の仕組み

本能的欲求には、まず呼吸欲、睡眠欲、飲欲、食欲、性欲、群集欲があります。これらの欲求のこころが、何かの原因で阻害されると、窒息感を覚え、睡眠不足を訴え、渇いた感じ、空腹感を起こし、孤独感に襲われます。その欲求はこころで駆り立てられた行動によってはじめて満たされます。どうすることもできない欲求のこころが、やむにやまれぬ本能的な行動に走らせる。私たちにはこうした情動行動を強いているのが大脳辺緑系に他なりません。しかし本能的欲求がいつまでも思い通りにかなえられるとはかぎりません。すると、欲求不満が起こり、私たちは不快感を覚えます。そこで欲求をかなえて不快感をなくすような行動にでるのです。そして思い通りに欲求がかなえられると、私たちは快感、つまり満足感を覚えます。ところが、不快感がつのると、怒りのこころが発達し、さらに高じると怒りの行動へ爆発します。また一方では、欲求が強くはばまれ、基本的な生命活動がおびやかされるような事態になると、不安とか恐怖とかいったこころが起こり、回避したり、逃走したりする後ろ向きの行動にでるのです。そしてこうした放漫で非人間的な行動を抑制してくるのが大脳新皮質です。

☆ハンス・アイゼンクの学説によれば、内向性の人は外向性の人よりも大脳辺緑系が容易に覚醒されやすい傾向があります。つまり、刺激に対して反応しやすいのです。そのため、内向的な人は興奮しやすく、情動も起きやすい傾向にあり、暗示にもかかりやすいのです。一方、外交的な人は自己抑制が効き、情動をコントロールできやすく、また、暗示にかかりにくいというわけです。アイゼンクは、また、内向的あるいは神経症的な人は、そうでない人よりも大脳辺緑系が活性化されやすく、その結果、自律神経の交感神経系が活性化されやすいと言っています。

つまり、内向的あるいは神経症的な人は、ちょっとした外部からの刺激によっても過敏に反応してしまう傾向があるということです。一方、外交的あるいは楽天的な人は、かなり強い刺激でなければ大脳辺緑系が活性化されず、ちょっとやそっとの外部からの刺激では動じないということになります。

もちろん、脳内物質の分泌がこれに大いに関係しています。内向的あるいは神経症的な人は「覚醒しろ」という分子言語をもったノルアドレナリンなどの脳内物質の分泌が高く、そのために大脳辺緑系が過敏になると考えられます。

大脳辺緑系は、自律神経の最高中枢である視床下部をコントロールしているところで、種族保存、自己保存などの本能的な機能と関連が深く、情動や記憶にも関係しています。大脳辺緑系が過敏であればあるほど、情動を呼び起こしやすく、またそれが生理的反応や情動行動を引き起こしやすいということです。その大脳辺緑系の70%〜80%が4歳までの幼児期に発達することは、幼児期に必要な愛情を注がれ、建設的なこころを形成するためにその子の必要や個性にあった養育を受けることが大切なことがわかります。

幼児期に聖書などの建設的な思想や「愛されること」の体験を通して、愛の大切さをこころから知ることが大切です。

★「病は気から」といいますが、実は、病気を起こす気というのは、ストレスによって起こった大脳辺緑系の乱れや歪みのことなのです。

★大脳辺緑系を健康に保ち、その活力を高めることによって、内臓の健康を増進することも可能になります。さらに、大脳辺緑系は大脳新皮質とも密接につながっているため、大脳辺緑系の活力を高めることによって、大脳新皮質にそなわっている精神活動を活性化させることにもなります。

しかし現代を生きる私たちを取り巻く環境はストレスに溢れているのが実情です。とくに対人関係からくるストレスは深刻です。その結果、大脳辺緑系の活力が弱まり、精神的にも肉体的にもマイナス志向になりがちなのが私たちの現実といえるでしょう。

情動の爆発

■あらゆる情動のなかでももっと最もインパクトが強く、起爆力の強いのが恐れの情動です。それは扁桃核にあります。どのように恐怖反応が起きるのでしょうか。

まず刺激の信号が視床から直接、扁桃核へ入力されて恐怖行動を起こすような生理反応が引き起こされる「情報回路」と、視床から大脳新皮質に入力される「感覚認知経路」の二つの経路があることがわかっています。普通は外部からの刺激の信号は、視床から感覚認知経路を伝わって大脳新皮質に送られ、そこで情報処理されて答えを導き出します。ところが、外部から入ってくる刺激によっては、感覚認知経路を通らずに、視床から直接、扁桃核に飛び込んでしまうという経路があることがわかりました。しかも、外部からの信号が扁桃核に直接飛び込むと、恐怖行動を起こすような生理反応が引き起こされることから、情動記憶は扁桃核に貯蔵されていることが突き止められました。

例えば、なにかにょろっと動く物が見えた。それは電気コードなのですが、・・・はっとして瞬間的に蛇と思い、とっさに逃げます。しかしそのときコードに足を引っ掛けて、転んでけがをしてしまいました。蛇で恐怖体験を持っている扁桃核、にょっろ動くものは蛇という記憶、視覚から直接入ってきた思い込みの情報で、衝動的な行動を起こしてしまったのです。そして衝動的行動で回りに気を付けずけがをしてしまったわけです。この衝動的行動をとったとき、情報信号は大脳新皮質に届いていません。扁桃核が引き起こした恐怖の情動があまりに強かったため、身を守らなければならないという本能的な情動がすべてを支配し、そのために信号は大脳新皮質に届かなかったのです。実はこれがキレている状態そのものなのです。大脳新皮質に情報が届く前に、情動がもたらす衝動が後先を考えない行動に走らせるのです。このような瞬間、大脳辺緑系の一部で「扁桃核」があなたの脳をハイジャックしているのです。

■問題は扁桃核から得るのは、漠然とした不快感とか快感、あるいは漠然とした不安や恐れといった、言葉にならないほどあいまいな感情だというところにあります。

これは大脳辺緑系が4歳までに70%が発達してしまうということに関係し、言葉で説明されないまま記憶の貯蔵庫にしまわれているのです。しかし言葉にならない分、ここに貯蔵された情緒に関する記憶は、私たちのこころを強く左右するのです。右脳が辺緑系に信号を送ったりすることもあります。しかもいったん「不快だ」「信用できない」と脳が思い込んでしまうと、めったなことではその思い込みは消えません。そればかりか、この第一印象がどんどんネガティブな方向へ向かっていくことになります。

■連想学習法:第一印象などでその人を嫌いになると、その不快情報が強ければ強いほど、どんどん広がっていき、その人のすべてが嫌いになります。

●人間の大脳にある「扁桃核」はアーモンドの形をした神経核で、脳幹の上、大脳辺緑系の底辺にあたる部分に左右一つずつあります。辺緑脳は学習と記憶の大部分に関係していて、扁桃核がストレスで二倍ほどに腫れるて中央に傷の穴ができます。そしてその傷により脳の他の部分の連絡が断たれると、ものごとの情動的な意味を把握することができなくなります。ものごとの情動的な重さが測れなくなると、人間関係を把握できなくなります。これが心の病気の発端である可能性があります。神経伝達物質の異常で、扁桃核と大脳辺力系との情報伝達がそこなわれ、それが統合性を失う元である可能性があります。心の病気は人間関係に障害が起きることと言われてもいますが、これがその素因である可能性があります。

●また扁桃核を失えば、人生から一切の個人的な意味が消失します。扁桃核は、愛情だけでなくすべての情動を握っています。扁桃核の働きを失った動物は恐怖や怒りを感じなくなり、競争心や協調性を失い、群れの中における自分の地位もわからなくなってしまいます。情動の鈍化、あるいは消失してしまうのです。涙は人間だけが見せる感情の印です。涙が出るのも扁桃核とその近くにある帯状回の働きによります。肩を抱かれ背中をやさしくなでてもらうと、脳のこの部分が静まり、涙がとまります。扁桃核がなくなれば、涙を誰かに慰めてもらう必要もなくなってしまいます。

「心の情報」は三方向に出る

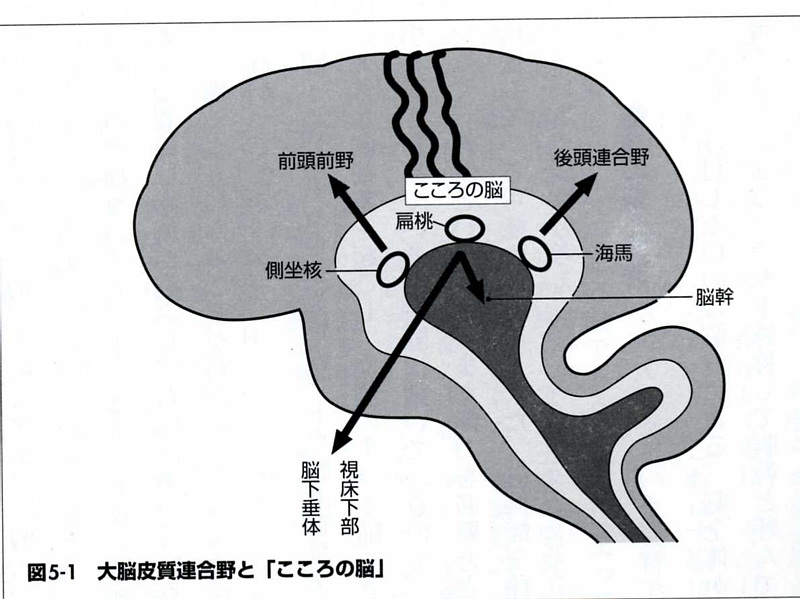

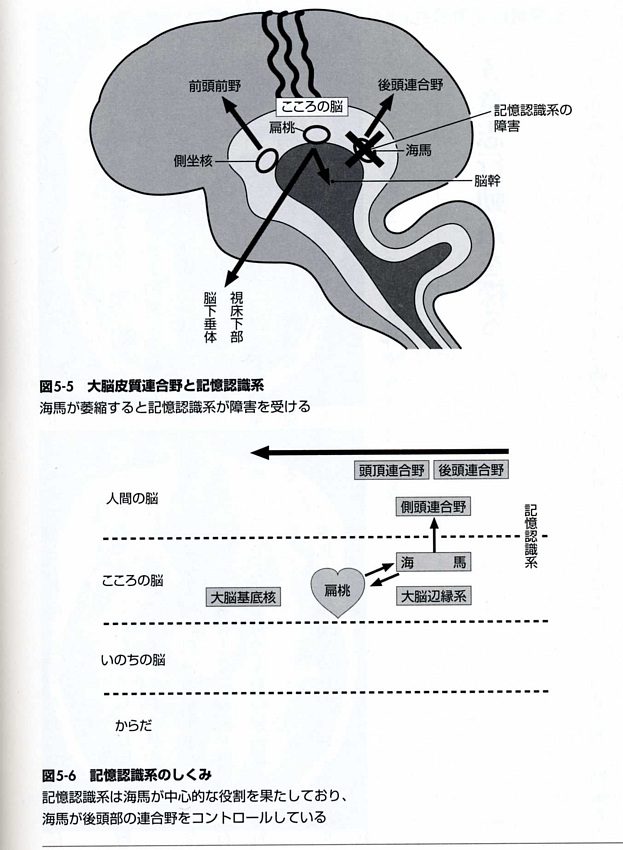

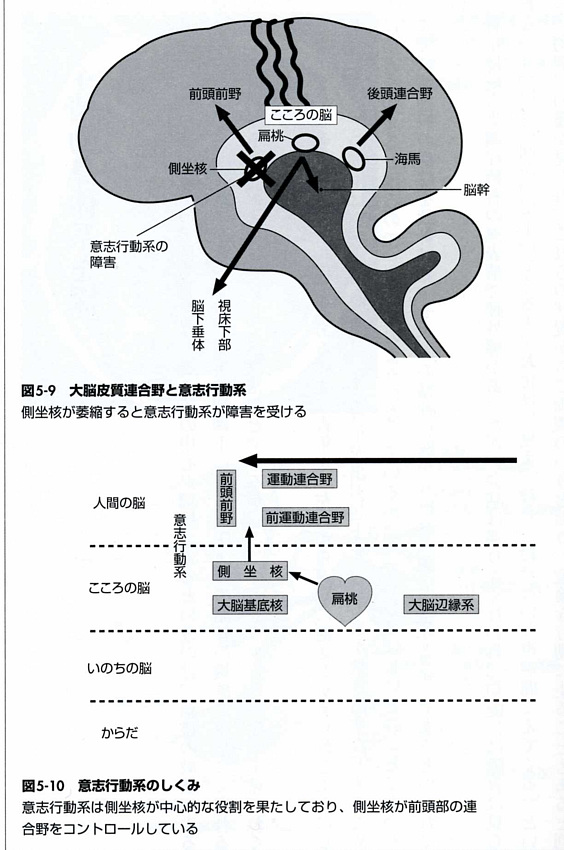

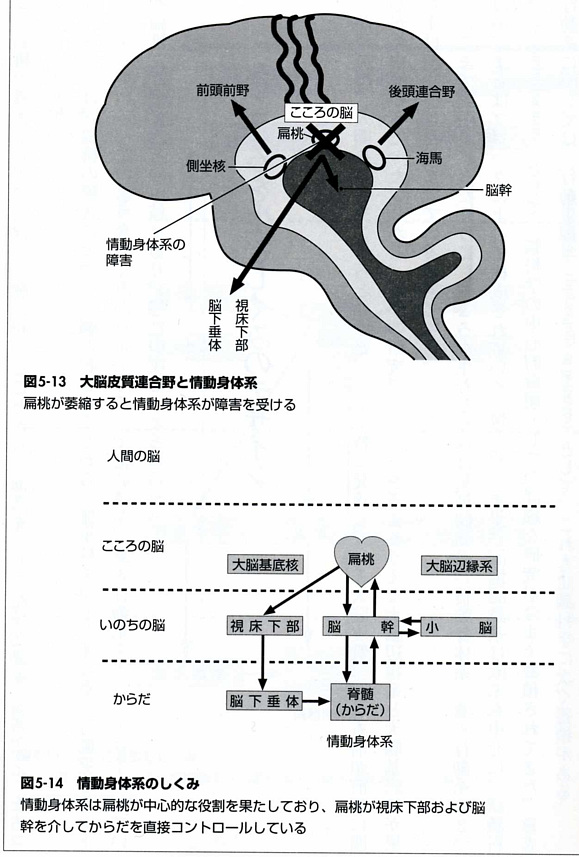

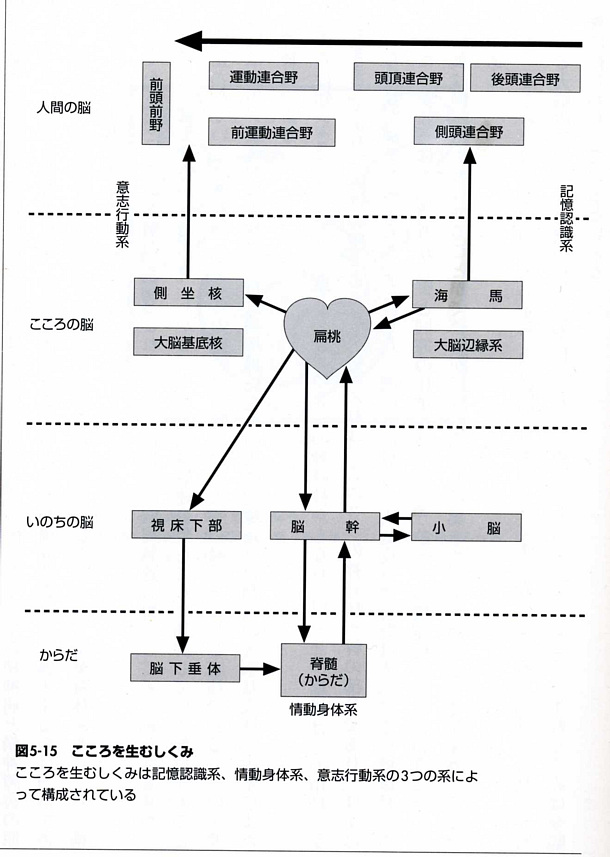

扁桃体は海馬と側坐核をコントロールするとともに、視床下部、脳幹を通じて体をコントロールしています。扁桃体から「心の情報」の行き先は、情報の種類によって三方向に分かれます。

もの覚えに関する記憶認識系の情報は海馬に送られます。海馬からは、側頭、頭頂、後頭の各連合野に出力されます。扁桃体と海馬の障害による代表的な症状は、もの忘れと集中力を欠くことで、進行すると認知症、アルツハイマー症に発展します。

やる気に関する意志行動系の情報は側坐核の細胞群に送られます。側坐核からは、前頭前野と各運動連合野に出力されます。扁桃体と側坐核の障害は、やる気を失い、楽しくない気分を招き、ひきこもり、不登校などにつながります。側坐核は大きな特徴ある細胞が広い範囲に分布しており、海馬や扁桃体のような明らかな形を持っていない器官ですが、細胞数が減ると問題が起きます。

愛情や憎しみに関する情動身体系は視床下部方向へ向かいます。扁桃体が壊され、障害の影響が扁桃体支配下の視床下部に及ぶと、情動障害、激怒や飢え、性欲の異常、自律神経の失調などの症状が起きてきます。若い人の自殺や暴発事件はこの経路で起きます。

●「EQ−感じる知性」の秘密は、扁桃核の機能および、扁桃核と大脳新皮質の相互作用にあるようです。EQは知能指数であるIQに対して新しく考え出された、感じる知性、つまり、共感や理解、あるいは試練に直面したときの精神的な問題解決の知性であり、記憶を主体としたIQとはちがい、人間の応用力や適応力や感情のコントロール力などを表す、新しい概念です。

■神経の仕掛け線:感覚器を通じてはいってきた信号を受けて、扁桃核は過去のトラブルの記憶をひとつひとつチェックしはじめます。心の番人のように「これは自分が嫌いなものか?自分を傷つけるものか?自分がこわがっているものか?」というきわめて単純な問いかけです。答えが「イエス」ならば、扁桃核は神経の「仕掛け線」のように即座に反応して脳全体に緊急事態を発信します。「恐怖の警報」が鳴ったときは、扁桃核は直ちに脳の主要各部に緊急事態を知らせ、同時に戦ったり逃げたりするのに必要なホルモンの分泌を命じます。扁桃核から出ている別の神経回路からノルエピネリン(ノルアドレナリン)というホルモンの分泌を促し、脳は興奮状態になり、感覚は鋭敏になり、扁桃核からは、脳幹にも信号が送られ、その結果、表情は恐怖に凍りつき、筋肉はとりあえず必要のない動きを中断し、心臓の拍数は早くなり、血圧は上昇し、呼吸数は少なくなり、他の器官は恐怖の対象に注意を集中し、必要に応じて筋肉を動かせるよう準備します。大脳新皮質は思考を一時中断し過去の記憶をめくり、目の前の非常事態に関連する知識を引き出そうとします。

■目や耳からはいってきた感覚信号はまず視床に届き、そこからたったひとつのシナプスで扁桃核に到達します。次に、視床は同じ信号を思考をつかさどる大脳新皮質に送ります。そのため、扁桃核は大脳新皮質が何層もの神経回路を通じて情報を吟味・認識し反応を開始するより早く反応できるのです。これが情動が理性を凌駕する現象です。これは緊急時に扁桃核が感覚器官から直接情報のインプットを受け、大脳新皮質が事態を完全に把握する前に反応を開始できるように神が創った神経システムです。プラスに働くと、瞬間的な危険回避ですが、それが間違いなら、情動が理性をヒッチハイクして、とんでもない行為に発展してしまいます。大脳新皮質が慎重に情報を分析し判断するより一瞬早く、扁桃核からの命令で人間は反射的に行動を起こしてしまうわけです。(ルドゥーの研究による)ただし完全に確認するまえに反応してしまうので、この回路はよく間違いをおかします。これを「脳の誤作動」と呼ぶこともあります。

●扁桃核の役割:情動の記憶

●海馬の役割:知覚したパターンの記憶や解釈、状況あるいは文脈に関する詳しい記憶。たとえば動物園で見る熊と山の中に現れた熊の違いがわかるのは海馬の働き。海馬の役割は知覚したパターンの記憶や解釈に重点があることがわかってきた。海馬にインプットされている情報は、状況あるいは文脈に関する詳しい記憶だ。

●海馬が事実を記憶するのに対して、扁桃核は事実に付随する情動を記憶する。

●情動反応の不正確さを増す要因がもうひとつある。強烈な情動の記憶は生後2、3年までの幼少時における養育者との関係から生じる場合が多いという事実だ。虐待や遺棄などによって心が深く傷ついた場合は、とくにこの傾向が強い。生後まもない時期には、脳の他の部分、特に言語的に文脈を記憶する海馬や、理性的思考の場である大脳新皮質は発達途上にある。扁桃核と海馬はそれぞれ独自に状況を記憶し、必要に応じて貯蔵してある情報を取り出す。ただし、海馬が取り出した情報を情動反応に結びつけるかどうかを判断するのは扁桃核だ。扁桃核は海馬に比べて誕生の時点ですでにかなり発達しており、生後まもなく完成してしまう。

☆ポイント

■扁桃核が学習したことは、その人の情動に非常に強い影響を残す。にもかかわらず、成長した後でその内容をさかのぼって理解することは難しい。情動の記憶は言葉にならない大ざっぱな情動性向の設計図(ネイタル)として扁桃核に貯蔵されているからだ。幼少時の情動の記憶は本人が経験を表現する言葉を持たない時期に形成されるため、成長した後でその記憶がよみがえったとき、自分自身がとった反応を整理して考えることができないのだ。何かが原因で感情的に爆発してしまった自分自身に私たちがひどく困惑するのも、爆発の原因が遠い昔、まだ自分が周囲の混沌とした状況を理解するための言葉をもたなかった時代に端を発しているからかもしれない。心の中に渦巻いている不可解な情動のもとになっている記憶を表現する言葉がないのだ。

■速いけど不正確:目や耳から視床を経て扁桃核につながる非常ルートは、即座に反応しなければならない状況で一瞬の生死を分ける重大な働きをする。ただし、視床から扁桃核への直通ルートは感覚器官から送られてきたメッセージのごく一部を伝えるだけだ。それ以外の大部分は、幹線ルートを通って大脳新皮質へ届けられる。したがって、緊急ルートを通って扁桃核に届くのは、警報を発するのにやっと足りる程の大ざっぱな信号でしかない。「危険を察知するだけなら、相手の正体まで知る必要はない」ということだ。

⇒実際このルートは人間では緊急の情動反応のような比較的限られた場合にしか使われないが、人間社会においては、不正確な即断は人間関係に重大な損害をもたらす危険がある。このような的はずれの反応が顔を出すのは、思考より先に情動が働くからだ。人間はいまだに情動のとりこなのだから、極度の怒りや恐怖に襲われたとき、扁桃核は大脳皮質が状況を理解するより早く反応する。むきだしの情動は思考と無関係にしかも、思考よりも先に生起するからだ。

■心の障害とは⇒比較的限られた場合にしか使われない緊急の情動反応が神経伝達物質の伝達異常で、日常的に起きてしまうのが心の障害だと考えられる。

扁桃核の言葉にならない、無意識での、思考を伴わない情動が、その人の意識そのものとなり、人間関係や自分の認識や社会の中での自分の場所を知ることにおいて、重大な障害をもたらしてしまうのが心の障害ではないだろうか。

■薬によって、扁桃核のシナプス内の神経伝達物質の異常が調整され、直感的な情動行動がなくなるものの、扁桃核が非活性化することで、陰性症状としての副作用が起こるのではないだろうか。感情がなくなる、人の言葉に無反応になる、気力の減退、これは病気ではなく、薬の副作用によって、扁桃核にブレーキがかかり、扁桃核の機能が停止状態になるためではないだろうか。しかし時間とともに扁桃核と大脳辺緑系、新皮質とのシナプス回路の流れが生き返り、心が外へ向かい、情報を情動の偏り無しに正確に把握できるようになっていくのが、回復期であると思える。ここで大切なのは前にも述べた、大脳辺緑系の学習と新皮質への知識のインプットだと思う。

単純には積極的思考を大脳新皮質に蓄え、その思考を引き出し、実際の出来事での体験を通じて、「快」の感情の体験の記憶を大脳辺緑系に蓄えることで学習し、そのことによって、扁桃核の反射的な情動反応を制御し、情動反応によって、行動が決定されるのでなく、その人の意識によって行動が選択され、時間という流れを意識した現代社会に沿った選択と生活、生き方ができるようになると思える。

これがEQ、心の知性である。

■扁桃核に起因する情動の興奮を抑えるスイッチは、視床から大脳新皮質へつながる主要回路の末端、ひたいのすぐ内側の前頭前野に存在するようだ。大脳新皮質は扁桃核をはじめとする大脳辺緑系の働きを調整して、人間が衝動に対してより分析的で適切に反応できるようにしている。

☆通常の場合、情動反応ははじめから前頭前野が支配している。情動反応や行動を計画し命令する役割を担うのは前頭前野、大脳新皮質を構成する何層もの神経回路が知覚情報を受け取り、分析し、理解して前頭前野が扁桃核など脳のなかで情動をつかさどる部分を指揮して情動反応を起こす。

☆緊急時以外は、私たちの脳はこのようなプロセスで分別をそなえた情動反応を見せる。情動が起こると、前頭前野は瞬時に損得のバランスを計算して、無数の選択肢のなかから最適なものを選ぶ。大脳新皮質の反応は、神経回路の数が多い分だけ、扁桃核によるハイジャック反応よりも時間がかかる。半面、思考が情動に勝っているぶん思慮分別がある。喪失を感じて悲しい気分になっているとき、勝利の幸福感にひたっているとき、あるいは他人の言動に傷ついたり腹を立てたりしているとき、私たちは頭の中で働いている部分は大脳新皮質だ。扁桃核とおなじく、前頭前野の機能を失った場合も、情動にかかわる社会生活は崩壊してしまう。前頭前野が神経伝達物質の伝達異常で機能を阻害されてしまうのも障害の一因かもしれない。

■情動による脳のハイジャックには、ふたつの現象が関係していると思われる。ひとつは、扁桃核の暴走、もうひとつは、ふだん情動反応を適切にコントロールしている大脳新皮質の機能不全。情動の緊急事態に際して大脳新皮質のチェック機能がうまく働かなかった、ということだ。こうなると理性は感情に圧倒されてしまう。前頭葉は、情動をコントロールする(行動を起こす前に是非を考える)ために扁桃核をはじめとする辺緑系から送られてきた「行動せよ」という信号を弱める働きをする。

⇒左側の前頭葉には不快な情動を制御する神経のサーモスタットのような働きがあることがわかった。右側の前頭葉が恐怖や攻撃など不快な情動の座であるのに対して、左側の前頭葉は右前頭葉を抑えてむき出しの情動を表出しないようにしている。

松澤教授による脳の仕組みと図と解説

こころを生む仕組みは記憶認識系、情動身体系、意志行動系の3つの系、またブロックによって構成されてえいると考えている。

「こころの信号無視」は混乱のもと

EQ(感情の知性:感情をコントロールする能力)を高めるためには何よりも欠かせない自己認知力、つまり、自分の感情を正しく把握するためには、さまざまな感情を呼び起こす「脳内システム」の仕組みを知っておく必要があります。とくに重要なことは、外部の刺激や情報が、感情や情動は大脳辺緑系というところに信号となって送られて呼び起こされるということです。

実は大脳辺緑系は理知的な思考をつかさどる大脳新皮質と無数のパイプでつながっていて、大脳辺緑系で「感じた」ことが大脳新皮質の「考え」に大きな影響を与えているのです。とくに、大脳辺緑系で感じたことが強烈な場合は、たとえば第一印象で「この人は信用できない」といった不快感を覚えたとき、この記憶がその後もその相手への感情を支配するように、大脳新皮質は大脳辺緑系の感じ方に決定的に左右されます。(前に述べた連想学習法)

■思考と情動の調和

頭とこころ、あるいは思考と情動が対立するにせよ協調するにせよ、中枢となるのは扁桃核(および大脳辺緑系)と大脳新皮質の関係だ。判断や思考などの知的活動に情動が大きな影響をおよぼすのは、扁桃核と大脳新皮質が作用し合っているからだ。脳の中で作業の記憶を扱うのは前頭前野だ。ところが辺緑系と前頭前野がつながっているために、辺緑系で不安や怒りなどの強い情動が起こると神経に雑音が入って前頭前野の作業記憶(ワーキングメモリー)を保持する能力が妨害されることがある。感情が波立つと「ちゃんと考えられない」状態になったり情動不安定な状態が続くと子どもの学習能力が低下したりするのはこのためだ。

☆⇒直情的で不安に駆られやすい児童、破壊的な行動に走りやすい児童は、前頭前野が大脳辺緑系の衝動をうまくコントロールできていない結果と考えられる。情動の神経回路は、子供時代に経験を通じて形作られていく。にもかかわらず、私たちは「経験」をまったく運任せにする危険をおかしている。

■意思決定ができないのは情動にかかわる記憶が失われてしまったからだ。前頭前野と扁桃核をむすぶ回路は思考と情動が出会う場であり、人生のさまざまな経験を切り離されてしまうと、何を考えても情動が喚起されることはない。すべてが好きでも嫌いでもない中性的な灰色に見えてしまう。情動と理性の掛け合いのなかで、情動の脳は理性の脳の思考を助けたり邪魔したりしながら私たちの下す判断を方向づけている。

■そのメッセンジャーとなるのが脳内物質にほかなりません。脳内物質のページへ⇒

脳内物質であるホルモンによって様々な情報が脳の中で伝達されます。

■考える知性と感じる知性!

私たちには考える知性(IQ)と感じる知性(EQ)の二つがあり、実生活では感じる知性のほうが、より強いインパクトを持って、私たちを操っています。言い換えれば、こころで感じることによって、理性的な考えでは近づくことができない情報を私たちはキャッチしているのです。その情報に気が付かなかったり、無視したり、ないがしろにすると、いずれ、「頭ではこう考えているのに、どうしてこんなに混乱してしまうのだろう」といったネガティブな回路にはまることになってしまいます。

また理性的な考えだけに縛られていれば、こころがキャッチしてくれている大切な情報を見逃してしまいます。「理性ではこう考えていて、同時にこころではこう感じている」

なにかで迷ったとき、あるいはなにかの答えを出そうとするとき、かならずこれを思い出すことです。そして、こころに耳を澄ましてください。こころが提供してくれている情報のほうが、理性で得た情報より強くあなたを動かしていることに気づくことでしょう。その上で、総合的に判断すればいいのです。どれだけ自分に正直に生きていけるかにかかっているのです。

感じる知性がなければ考える知性は充分に機能できないのだから「大脳辺緑系」と「大脳新皮質」(あるいは扁桃核と前頭前野)は、たがいに補い合って精神生活を支えいる。この協調関係がうまくいくと、EQもIQも向上する。

●ある実例から:植物人間状態になった人が家族の話し掛けに反応した。=たとえ脳に重大な損傷を受けて植物状態になっても、愛というメッセージは脳に伝わり、伝えられた愛は快情報として受け止められ、脳の中にその情報を処理する回路が作られるのです。そして、その回路から「愛に応える意欲」という答えが導き出され、それが指令となって体に伝えられ、植物状態の人に表情の反応という行動が呼び起こされたのでした。

こころに入力される情報が、こころにとって価値あるということが、いかに私たちを動かすのか、あらためてはっとさせられる実話でした。(レフ・ランダウ博士の実話)

「必ずできる」と確信して、脳にはっきりとした目的を与えれば、脳はそれらの夢の実現に向かってフル稼働で活性化するのです。これが「動機づけ」と呼ばれるものです。

これが信仰というものです。ぜひこちらも参考にしてください。⇒

まとめとして!

☆扁桃核⇒無意識の世界、あるいは深層心理、内なる個性の原型、宗教的には「霊」「魂」、くだいて言うと、その人の雰囲気そのもの、外側の見栄えでなく、なんとなくその人から感じる言葉にならない印象、「あの人は見た目は・・・・だけど、あの人の霊は・・・のようだ」という表現がありましす。聖書で言う、魂とは肉的器官として、ここに関係していると推測できる、そしてその構造とは⇒ネイタルとは⇒

☆大脳辺緑系⇒感情の心、、人間の本質にかかわる重要な場所。幼児期にほとんどできあがってしまう場所であり、三つ子の魂百までの一言で表現できる。ものごとの基本的な感じ方、受け止め方、そして人生観など、感情の動きそのもの。物質的な環境に影響を受けやすい、物を求める感情や、心の中や愛や平和など、物質的な優勢ではなく、心の豊かさを求める霊的感情など、感情体験によって、変化する。

☆大脳新皮質⇒知性の心。

大脳新皮質全体が様々な思考に関わる、特に前頭前野は人間の「意識」の中心、今なにか考えている瞬間、そして目がさめて行動している瞬間、働いて機能しているのがこの前頭前野。無意識な衝動的な行動とは、ここを通らないで、扁桃核からの直接の指令による緊急防衛反応。落ち着き、ゆっくり考え熟考し、そしてあせらず最善の選択をしようとして意識して働いているのはこの前頭前野。この前頭前野が学習し、鍛錬されることで、思考は改善され、扁桃核の情動のハイジャックや辺緑系の感情的心の行き過ぎをコントロールできる。この三つのバランスがとても大切。幸福とは扁桃核が不安を感じず、辺緑系に快情報で満ち、そして大脳新皮質である前頭前野が積極的思考をしているとき。どんなことがあろうと、環境がどうであろうと、自分の置かれている立場がどうであろうと、また他の人がどう思おうと、関係なく幸福に満ちた心であれる。「個」がストレスから開放され、愛のエネルギーが積極的に放出されてる状態。愛は他の人へもプラスのエネルギーとして作用し、その人の心の成長を助ける。

これがべてるの家で実践されている当事者研究や非援助論の実践であると思う。リンク⇒

更に深く「心理相対性理論と5次元理論の提唱」

脳内物質のページへ⇒

IQに対して、人生をしあわせに導く心の知性

EQとは(感情知性に関して詳しく知りたい方はここをクリック)⇒